【传统戏剧】被单戏(四川省)传承人:沈晓

2017-05-18 11:22

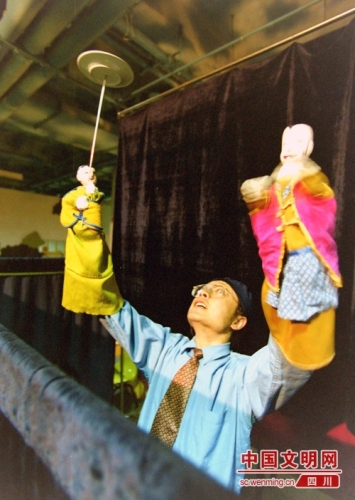

沈晓老师表演传统被单戏“兄弟卖艺”。

四川文明网成都讯(谢严东)“流浪”,沈晓用这个简单的词汇来形容他这些年的表演经历,这样的表达方式倒也符合他艺术家的气质。给人感觉简单、快人快语的他,演出足迹早已遍布祖国的大江南北和世界各国,正像多年以前他写的那首诗《稻草人之歌》里写的那样,“我从城东走到城西/兜售我祖传的技艺/城里的人都好奇地看我/我给你带来欢乐/请你给我掌声 ”。流浪的艺人最后也要停下匆匆的脚步,今年沈晓和他所追求的那些艺术一起终于扎根在了洛带古镇这一充满文化气息的地方。

被单戏的演出需要表演艺人多才多艺。

沈晓的“手电影书店”位于洛带古镇的书香巷,记者在这里见到了这位“偶影艺术家”,他正忙着准备21号在金堂某社区的一次演出。过去的几年,他一直致力于自创手影戏的表演和推广,被誉为“指尖上的舞蹈家”,但他还有另外一个鲜为人知的身份——省级非物质文化遗产名录“被单戏”的项目传承人。在他自己的店里,沈晓将他与被单戏酸甜苦辣的故事都一一道来。

师从父亲得真传 走上流浪艺人路

四川被单戏是一种古老的汉族民间戏曲,其实是木偶戏的一种。旧时的艺人们因条件有限,只能利用桌子、竹竿、被单等简单的道具来搭建舞台,所以民间称为“被单戏”。沈晓的父亲沈慕垠原是成都市木偶剧团业务团长,被誉为新中国西南地区偶影及民间艺术的开拓者。上世纪50年代,他离开报纸副刊编辑的岗位,开始演出四川被单戏,经常到成都及周边的学校为孩子们演出。老爷子为木偶艺术做出了很大的贡献,他创作的很多表演作品后来都成为艺人们学艺的经典课段。1978年,年仅15岁的沈晓师从父亲沈慕垠开始学习四川被单戏,并从事皮影、木偶、自创手影的表演及研究。沈晓表示,“我早年喜欢诗歌,后来学习这些完全是受到了父亲的影响。”

年轻时,四处漂泊演出的沈晓。

1981年,父亲退休,沈晓代替他进入了成都市木偶剧团。沈晓表示,“刚开始时父亲是想让我填补他的空白,让我学习舞美并制作木偶道具,但过了一年,在我的强烈要求下,我才进入面向儿童的演出队。”后来,沈晓发现在演出队自己的很多想法都受到约束,不能实施,于是在父亲的支持下自立门户,开始了漫游全国各地学校幼儿园的流浪表演生活。现在回想起那段岁月,沈晓表示,“虽然那时我收入微薄,很多时候生活都过得很拮据,拜访、联系、演出很多时候都是自己一个人完成的,但也很享受那段时间的忘情投入。”

创新形式 国外演出获成功

四川“被单戏”作为木偶戏的一个分支,对表演艺人的要求极高,演出者需要熟练掌握吹、拉、弹、唱等多门技艺。沈晓表示,受到技术和表演对象等因素的局限,这种独特的戏曲形式已经和很多非遗项目一样遇到了传承难的问题。“只有将传统的文化技艺融入到新的表演形式中,融入到那些观众喜闻乐见的表演中,才能更好的发扬这门技艺的优势。”

各种各样的木偶通过沈晓的操作,表现出不同的戏剧效果。

在沈晓看来将手影、皮影等艺术形式与被单戏的表演融合起来推出新的表现形式,这是传承被单戏的有效途径。

2013年中秋夜,沈晓在克罗地亚萨格勒布大学孔子学院为当地的观众表演的四川被单戏获得很高评价,充满浓郁中国乡土气息的表演获得了现场观众的阵阵笑声和掌声。沈晓发挥自身优势,将被单戏、木偶皮影及手影表演巧妙地融合在作品《影梦人生》中,获得了非常不错的演出效果。沈晓表示,“因为我从小跟父亲就是学这些的,皮影、手影这些表演技巧我都很熟,因此把这些表演技巧融合进川派被单戏里面还是相对容易的。”正是因为这种创新性的融合,在沈晓的手上,川派被单戏获得了新的生命。

艺术传承 被单戏进校园

沈晓告诉记者,他一直在思考被单戏的传承问题。他说:“要想传承好四川被单戏,除了创新表演形式外还需要让更多的人来了解被单戏,喜欢这门技艺,让被单戏有更大的受众群体。”沈晓在这方面也一直在做着努力,自2012年起他开始将被单戏带进了校园,很多孩子在了解了被单戏后都很感兴趣,很多学校都将沈晓请进了课堂,甚至有些孩子还成为了他的小徒弟。

沈晓给孩子们讲解“被单戏”。

沈晓告诉记者,现在自己正努力把被单戏和皮影、手影等艺术形式整合起来,通过电影的形式来进行艺术表现。“我的这家店之所以叫”手电影书店“也就是想表达的这个意思,传统的优秀技艺想要更好的传承下去,我们作为传承人责任重大,需要认真思考,好好掂量,怎样让更多的人来了解它从而喜欢上它,这样传承才不会出现问题。

出处:中国文明网。