【传统技艺】铁岭清真丁记火勺(铁岭市)

2020-12-02 15:04

【项目名称】铁岭清真丁记火勺

【项目类别】传统技艺

【项目地区】辽宁省铁岭市

【项目级别】市级

【项目保护单位】铁岭市银州区清真丁记火勺店

【项目批准时间】2015年6月《铁岭清真丁记火勺》列入铁岭市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名录

【项目简介】

要说铁岭人民最喜欢做的三件事,莫过于逛龙首山,观看二人转,吃丁记火勺。龙首山自不必说,是铁岭人民心中的休闲胜地。二人转则反映了铁岭的市井文化,是茶余饭后消遣的首选。而牛肉火勺作为铁岭独有的地方特色小吃,则是这座古城饮食文化的杰出代表。

火勺这种色泽金黄、外酥里嫩的小肉饼,承载着铁岭浓厚的本土文化,也成为了铁岭古城经典的城市名片。在铁岭众多火勺店中,清真丁记火勺店历史最悠久,名声最响亮,口碑最好,堪称铁岭火勺的代表。该店铺自1983年开张以来,历经风雨三十余载,伴随着一代又一代人的成长。无论铁岭人走到天南地北,“丁记火勺”都是镌刻在他们记忆中最温暖的味道。而这一切于我而言,更是有着无法割舍的联系。

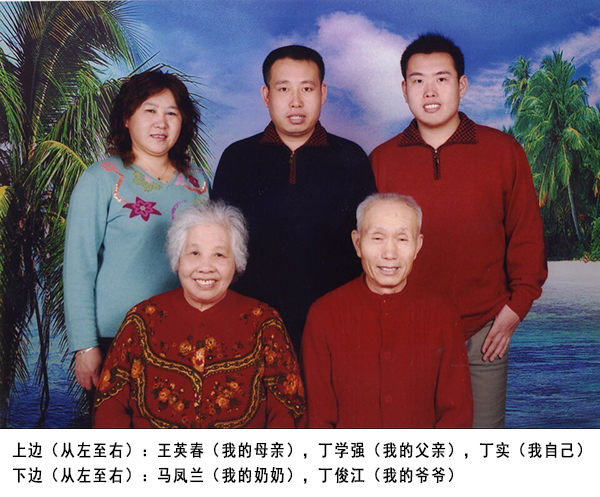

我出生于1986年的冬季,那时候,由爷爷奶奶创办的丁记火勺店,已经营了三年多的时间。店前的大柳树与店后的小院子见证了童年的点滴往事,而奶奶精心烘烤而成的丁记火勺毫无疑问成为了我最喜爱的美食。时光匆匆流转,丁记火勺店从原来的小平房搬入了楼房,店面几经装饰也越发敞明亮,店铺的发展贯穿于我的成长历程,我们这一代人常常说自己是吃着丁记火勺、喝着羊汤长大的。尽管如此,却很少有人真正了解,这种我们再熟悉不过的平常食物有过怎样的历史变迁。我也是在长大后,才从奶奶的口中得知一二。

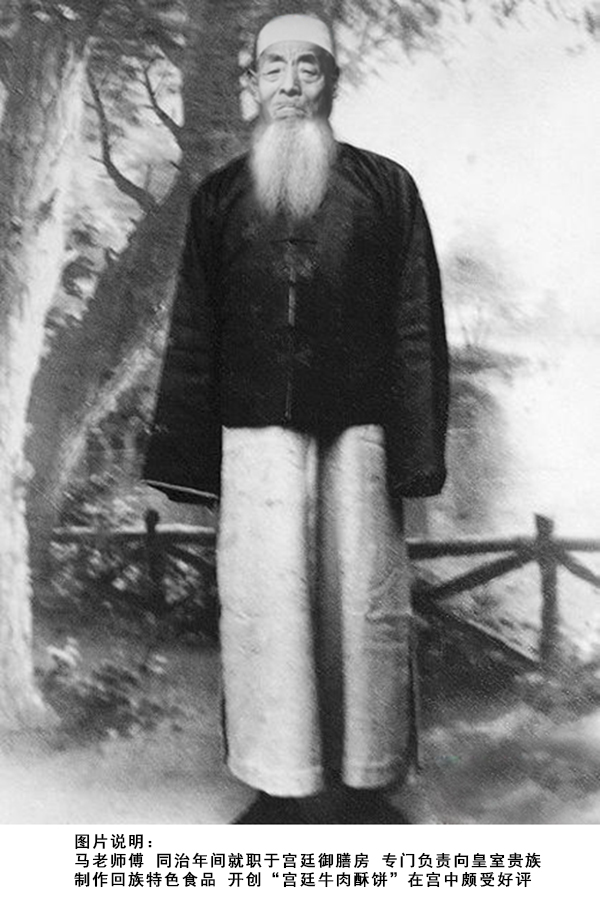

早在100多年前,丁记火勺是只有皇亲贵族才有资格享用的宫廷美食。它的前身叫做“宫廷牛肉酥饼”,其创始人是我奶奶马凤兰女士的曾祖父。由于经历了一个半世纪的历史更迭,他的名字我们已经无从查起,故在此暂且称他为“马老师傅”。

马老师傅(1850-1910)于道光末年出生于北京通县一个世代以制作回族美食为生的家庭之中。他继承了祖辈的勤劳品格与精湛手艺,从小展现出异于常人的烹饪天赋,成年后更是将家里的生意发展得红红火火。同治六年(1867),一批来自西域的使者进京朝圣,在进宫之前落脚于马老先生的店铺附近的驿馆。由于西域民族有着与回族有着相近的饮食习惯与宗教信仰,这些使者当日便拜访了马老师傅的店铺。在品尝过马老先生手艺之后,西域使者赞不绝口,并称之为“天赐的美食”。随后,使者们在宫中高度赞扬了马老师傅的手艺,引起了皇室贵族的注意。不久之后,马老师傅奉命入宫,成为了御膳房的一员,专门负责向皇室贵族制作回族特色食品。他平日里积极向身边的大厨请教,并结合自身多年的面食制作工艺,历经十年,终于研制出了“宫廷牛肉酥饼”,这种美食在宫廷中颇受欢迎,我的曾祖太爷亦凭此在宫中站稳了脚跟。而“宫廷牛肉酥饼”正是今天丁记火勺的雏形。

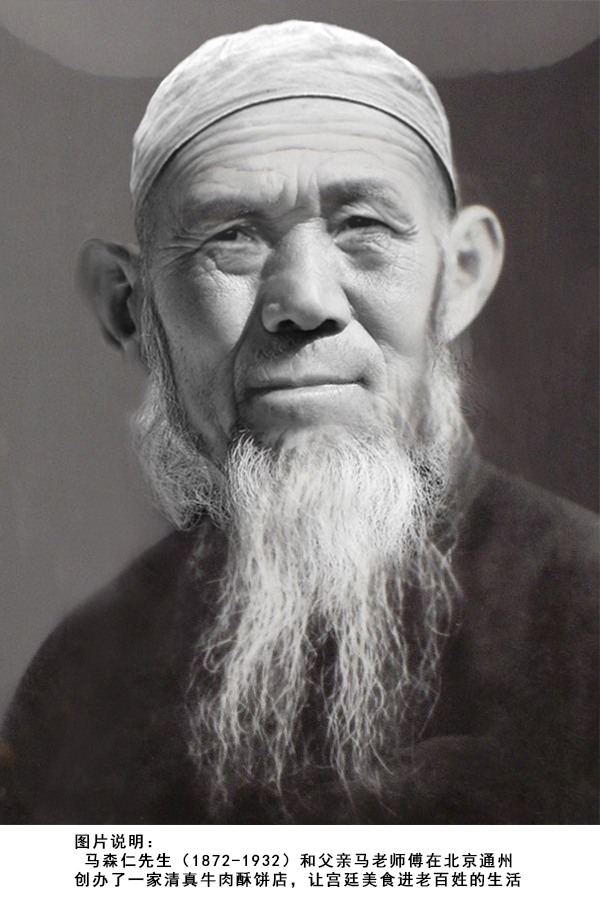

光绪十二年(1886),马老师傅因病归家,康复后与儿子马森仁先生(1872-1932)在北京通州创办了一家清真牛肉酥饼店,并以此为生。因马老先生病愈后身体一直欠安,马森仁先生很早便挑起了酥饼店实际经营者的重担。在传承“宫廷牛肉酥饼”手艺的同时,马森仁先生也不断尝试改良,使这种宫廷的美食能在保证品质的同时能更加贴近百姓的生活。

转眼辛亥革命爆发,清帝退位,北京城在北洋军阀的统治下陷入一片动乱。频繁的战事对百姓生活造成了巨大冲击,马森仁先生的生意也因此变得十分惨淡,无奈之下,他将自己的手艺传给儿子马玉山先生(1892-1958)后便关闭了店铺。

马玉山先生于民国四年(1915)辗转至东北铁岭并安定下来,由于资金并不充裕,只能靠父亲传下来的手艺维持生计。几年之后,马玉山先生在铁岭成了家,育有两女,即马凤兰女士(1934至今)与马凤珍女士(1936至今),生活日渐安稳。

建国后,我的奶奶马凤兰女士继承了父亲的手艺。奶奶在投身社会主义建设的同时也未曾忘记祖辈流传下来的宝贵遗产,无论被安排在哪个岗位工作,她都坚持在兢兢业业地完成本职工作的同时不断专研酥饼的制作手艺,并在业余时间去食堂帮忙以实践自己的想法。由于她的手艺出众,在工厂里面颇具名气,大家都知道厂子里面有个心灵手巧的“马大姐”。不久,厂里的领导将我的奶奶调职到“东方红食品加工部”,以便能更好地发挥她的才干,为人民服务。奶奶不负众望,在岗期间多次受到了领导的嘉奖。

转眼到了20世纪80年代,改革开放的春风吹拂着银州古城。我的奶奶马凤兰也刚好退休了。彼时正值铁岭城市建设新时期,眼前欣欣向荣的景象触动了奶奶心中深藏已久的念头:复兴清真酥饼店,将传的手艺发扬光大。

后全家商议,决定以我爷爷丁俊江的姓氏为名,创办“丁记火勺店”。就这样,具有浓厚北京底蕴并结合了铁岭本地特色的“丁记火勺”于1983年正式诞生。奶奶当时也不曾料想,她的这一举动会对“火勺”这一铁岭特色食品产生如此深远的影响。

最初的丁记火勺店坐落于文化街,东邻铁岭市军分区的位置。当时沿着文化街小吃店成排,而丁记火勺店恰好落在这一排店面的正中央。在爷爷奶奶的共同努力下,丁记火勺的名气与口碑蒸蒸日上,为其未来的发展奠定了坚实的基础。我的整个童年都离不开热气腾腾的火勺和羊汤,那火勺香酥的口感、浓郁的香气,始终是萦绕在脑海中缠绵不绝的乡愁。

1990年,丁记火勺店迁移至老铁岭城南门附近(现铁岭市博物馆的位置),家里的带头人也转变为我的父亲丁学强先生(1962年至今)。我的父亲丁学强不仅继承了爷爷奶奶勤劳肯干的优秀品质,还拥有更加灵活的头脑,在他接手店里的大小事物后,丁记火勺飞速发展。在父亲与他的兄弟丁学志、丁学波的携手努力下,丁记火勺店逐渐成为了铁岭最负盛名的火勺店。

1998年,为了响应市拆迁号召,丁记火勺店东迁二百米,移至今日所处的位置。曾经的平房改为了高耸的楼房,面积变得更大、环境变得更好。爷爷奶奶白手起家开设的小店,也成为了全家人经济生活的主要来源。我们丁记人并没有因为生意做大了而骄傲自满,依旧精益求精,时刻保持热忱的服务态度,对产品质量严格把关,真正做到用心去经营,心中永远牢记丁记火勺这个名字背后的意义。在这期间,丁记火勺店由一家发展到了最多时的五家,成为铁岭古城最亮丽的风景。

在几代人的努力下,具有百年底蕴的丁记火勺已经发展出了独特的制作工艺。主要材料自然是牛肉和明油(调料油),这是丁记火勺这种清真食品所必需的。馅料,面,油酥的制作都是几代丁记人智慧的结晶,加上丁记火勺独有的烘烤工艺,可以使火勺受热均匀,充分发挥油酥的功效,达到油而不腻,层层酥脆的效果。每一个精心烘烤出的丁记火勺都外焦里嫩,酥脆松软,轻轻一碰酥皮脱落,层层开放。将丁记火勺沿着四周分开,一股洋溢着香味的热气会从中飘散,这时的火勺犹如绽开的莲花,又似金圆宝,美不胜收又不禁让人垂涎。

而我作为丁记火勺的下一代继承人,深深地意识到时代发展将给传统的火勺业带来巨大的影响。在越来越讲究健康与养生的今天,只有做出味道更好,营养搭配更加合理,兼具当今养生理念的火勺才能顺应时代的潮流。因此我选择就读于中国科学院上海药物研究所,攻读博士学位,注重在健康饮食方面的知识积累。我的执着与对丁记火勺的特殊情感密不可分,相信在和堂弟丁然,堂妹丁蕾的共同努力下,丁记一定会发扬光大,为铁岭人民制作出更美味、更健康的火勺。希望在不久的将来,丁记火勺能够走出铁岭走向全国,让各地的人民都能品尝到来自我们铁岭的美食,使之成为我们铁岭古城的骄傲。

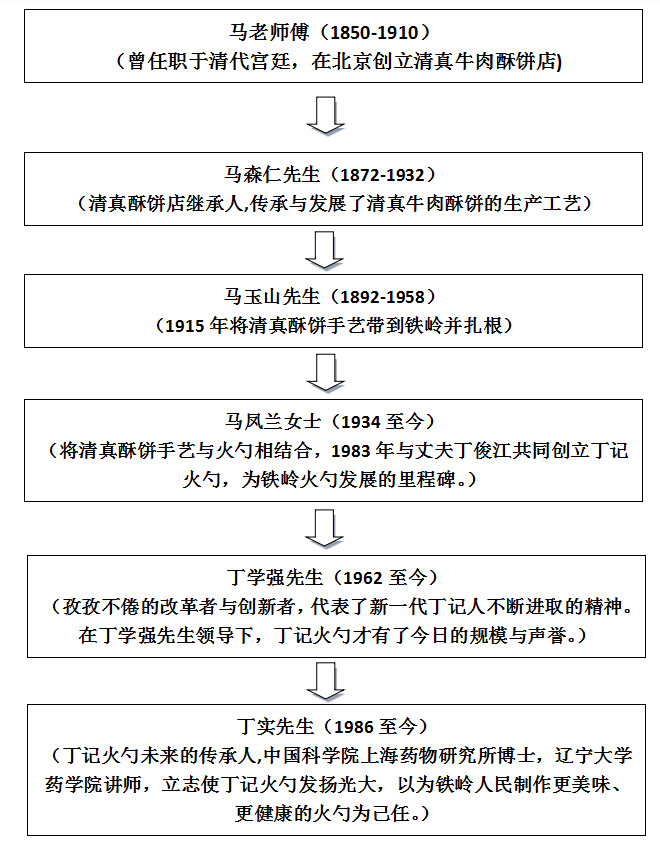

为了让您对丁记火勺的历史有更深刻的认识,我在此将丁记火勺传承人谱系总结如下:

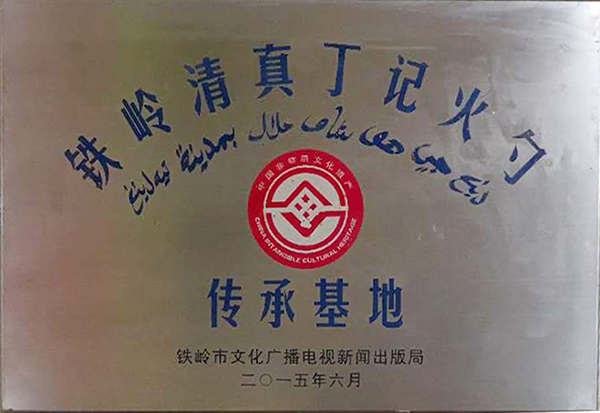

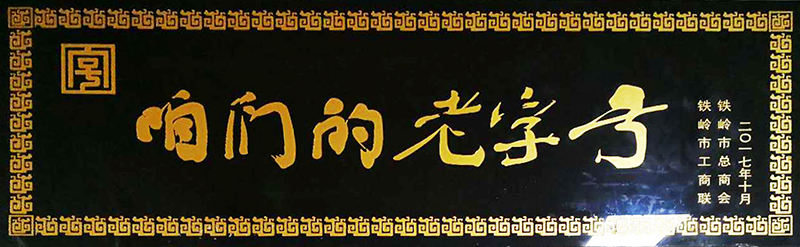

丁记人将祖传的宫廷牛肉酥饼与广大铁岭人民饮食习惯相结合,在第五代传承人丁学强的带领下,清真丁记火勺于2015年选入了“铁岭市非物质文化遗产名录”项目,并获准为“中国非物质文明遗产传承基地”。2017年被铁岭市政府、工商联、总商会授予“咱们的老字号”。2020年被铁岭市银州区政府、工商联授予“银州老店”,多次接受各省级电台、电视台的采访,丁记火勺享誉辽北,香飘华夏。丁记火勺传承人谱系过去的一百六十年中,我所敬重的家族长辈们用自己的勤劳和智慧,让丁记火勺取得了其他火勺店难以企及的成就:1、历史最悠久:三十年不断发展,六代人辛勤传承;2、工艺最独特:拥有百年积淀,实现传统工艺与创新实践完美结合;3、味道最正宗:火勺是回族人发明的,唯有清真的丁记火勺能承诺火勺不变的品质;4、名声最响亮:铁岭、辽宁电视台多次采访,报纸多次整版报道。5、口碑最坚实:几代铁岭人共同见证,丁记永远是吃火勺时的首选。

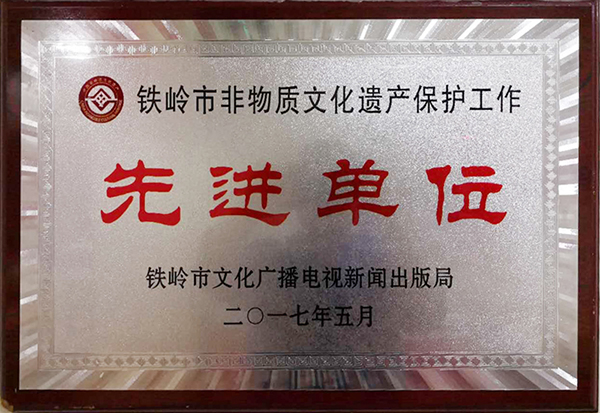

丁记火勺已经于2015年被铁岭市政府评为铁岭市非物质文化遗产项目,并授予非物质文化遗产传承基地称号。2017年5月被铁岭市文化广播电视新闻出版局评为“铁岭市非物质文化遗产保护工作先进单位”称号,传承人丁学强也被获得了“铁岭市非物质文化遗产保护工作先进个人”的称号。

很高兴也很荣幸能通过文字的方式将丁记火勺的历史讲给每一个铁岭人听,每一个热爱生活的人听。随着时代的发展与文化的交流不断加深,层出不穷的食物充斥着人们的舌尖,但是永远只有那外焦里嫩的口感,浓郁的香味儿才是能够充盈每一个铁岭人味蕾的享受。多年来求学旅行,我已走遍了大半个中国,却没有哪一个城市能找到这样独特的味道。我丁实作为丁记火勺下一代的传承人郑重承诺:丁记火勺是铁岭人民的宝贵财富,我们丁记人不仅要将这个金字招牌永远传承,更要创新进取,引入现代的健康理念和管理模式,相信在不久的将来,丁记火勺定会以全新的面目展现在铁岭人民面前。这是我的理想,也是我们全家人的愿望。在这里,谢谢您多年来一路同行与丁记火勺一起成长。(作者:丁实)