【传统技艺】 定州缂丝代表性传承人:王嘉良、王建江、王鹏魏

2019-05-29 10:17

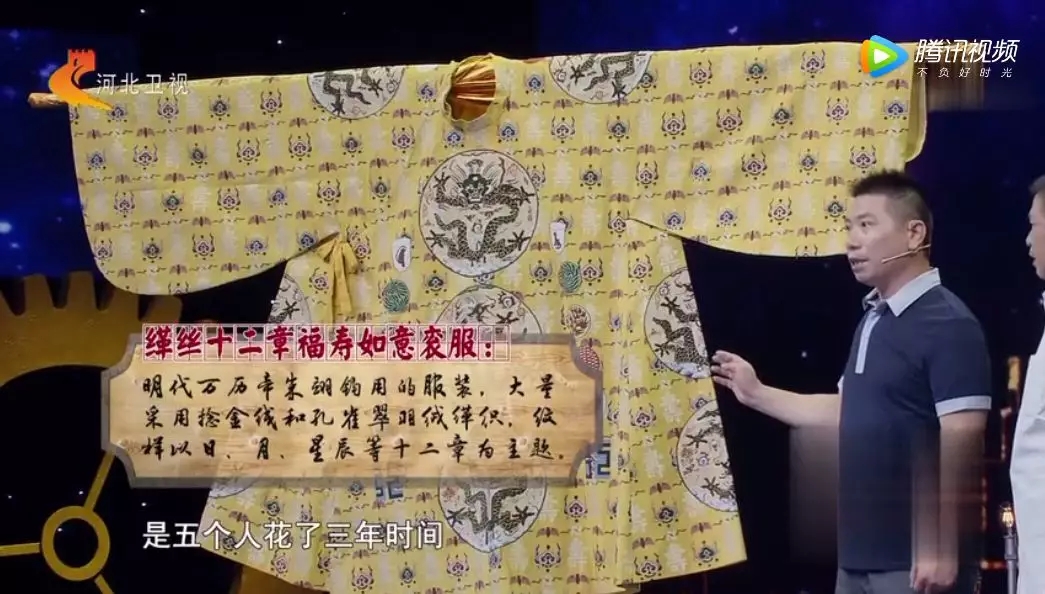

中国唯一龙袍世家王氏缂丝世家的第五代、第六代传承人做客河北卫视《中华好家风》栏目,节目中向大家展示了王氏家族复缂的明朝万历年间的皇帝衮服,再现了四百多年前皇家龙袍之美。

在节目中,通过主持人的采访,大家也了解到了龙袍背后缂丝工艺的繁杂和珍稀绝伦以及王氏家族传承缂丝工艺的艰辛历程。

这件衮服耗用材料包括6000多根孔雀羽毛,十万米金线,5个人用了三年的时间才复制完成。

王嘉良老爷子复制这件衮服的时候已经高大68岁的高龄了,可就是为了心中的那份执念,为了复制衮服和传承缂丝手艺的使命,坚持完成了国家交予的任务。最后王嘉良、王建江两位老师将他们世代做缂丝的工具-缂丝拨子作为家风传家宝,表示要把缂丝工艺世代传下去。

缂丝(音同“刻丝”)起源于汉朝时期的河北定州,是中国传统丝绸艺术品中的精华,自古为皇家所垄断,有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的美誉。

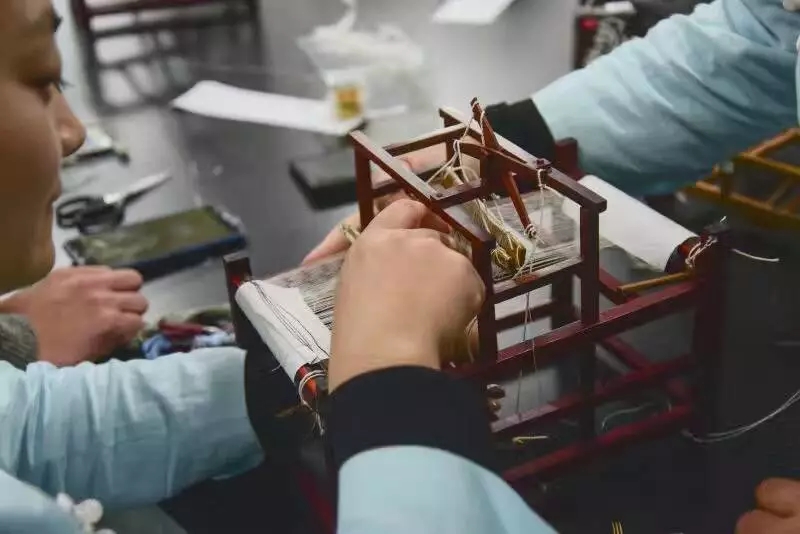

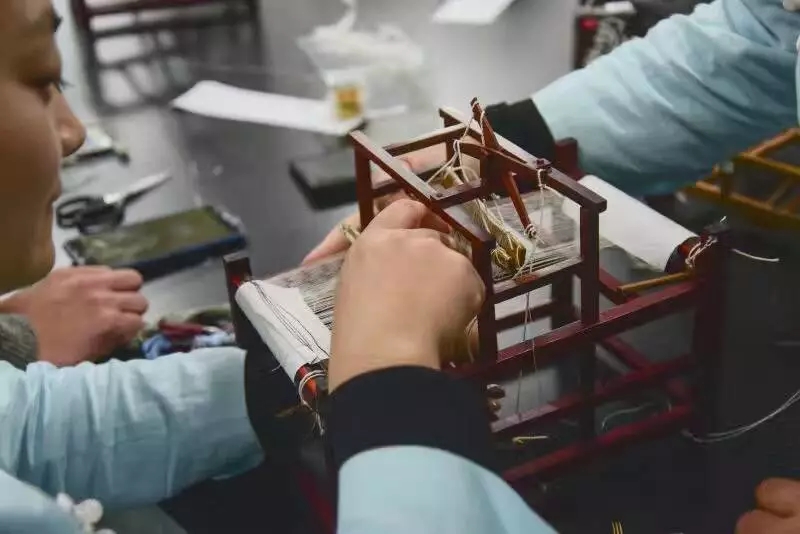

中国古代字书《玉篇》中解释:缂之义,织纬也。即缂丝通常以素色生蚕丝作经线,彩色熟蚕丝作纬线,艺人缂织时以数十个装有各色纬线的舟形竹梭和竹制的木梳形小拨子,按预先设计勾绘在经面上的图案轮廓,不断地变换梭子来回穿梭织纬,分块缂织,这就是所谓的“通经断纬”,织完形成一种花纹与素地、色与色之间呈现雕琢镂刻效果且双面一致的平纹织物,古人形容为“承空视之,如雕镂之象,故名刻丝。

缂丝制作时采用专门的木制织机缂丝机,织机上挂两扇平纹综片,下挣两根脚杆,中间穿过一把竹筘,机身设有卷经轴和送经轴,缂织时,先在织机上安装好经线,然后经过挑交、打翻头等环节使经线形成密度均匀有致的水平经面,经面下衬画稿,织工透过经丝,用勾线毛笔将画样的图案轮廓描绘在经面上,然后再用装有各色纬线的竹梭按照图样轮廓采用通经断纬的独特织法分块缂织。

缂丝常用技法有22种,有平缂、勾缂、搭梭、掼缂、长短戗、木梳戗、包心戗、子母经、水墨缂法等。

缂丝不像普通织物,可以一梭到头,而往往需要在一个纬度上变换多次不同的纬线颜色,需要高度熟练的技巧和艺术修养,对花鸟虫鱼的生长规律,山水风景的态势变化,人物故事的情节动作,线条勾勒的刚柔曲直,色彩配置的浓淡过渡,都具有一定的认识,随物施梭,灵活掌握,纬线疏密松紧均匀恰当,不失分寸,织造一幅作品,往往需要换数以万计的梭子,其花时之长,功夫之深,织造之精,可想而知。

缂丝是以梭代笔,挥洒点染,既能传达原作之神韵,又能表现胜于绘画的质感。由于缂丝工艺繁复,一件作品之成功,所用人力、物力,非普通百姓可以承受,故有“一寸缂丝一寸金”之说。

由于缂丝工艺的特殊性,缂丝工艺与其他丝织工艺相比,在数量和品种上受到一定局限,主要分为生活用缂丝、观赏性缂丝和宗教用物(唐卡、经卷、袈裟等)三大类。作为实用品的缂丝多见于古代皇帝龙袍、皇宫服饰、官员补子等,而作为书画艺术作品的缂丝,多以追摹名人书画佳作为上品。

定州思本堂缂丝艺术馆是一家集缂丝生产、缂丝销售、缂丝产品创新设计、缂丝工艺研发、缂丝技艺传承培训、缂丝艺术推广的公司。秉承“承继缂丝艺术,弘扬华夏文明”的理念,以缂丝世家王氏缂丝第七代传承人王鹏巍为旗手,注册了商标“净丝语”、“千岁丝”和“思本堂”。

我们认为文化的传承不单单需要延续优秀的产品创作,更需要的是工业设计的创新和文化产业的融合,以现代工业设计理念带动传统文化行业的发展,将缂丝产品融入现代生活领域,使时尚与古典巧妙邂逅,自主研发微型缂丝教学织机,与大中专院校合作,将非物质文化遗产引入校园,开创缂丝工艺高校师徒传承制的先河,促进缂丝产业的可持续发展。

国家艺术基金支持、国家文化产业博览会优秀展示奖、河北省文化产业示范基地、河北省一县一品荣誉称号.....在公司向前发展中收获的众多荣誉将不断得激励着我们传承发展缂丝工艺,助力缂丝工艺走向世界。

公司经理王鹏巍是定州西关王氏家族第二十代传人,河北民间工艺美术(缂丝)大师,定州王氏缂丝第七世传人。

王鹏巍认为每一种文化都是有魂的,缂丝亦不例外,定州作为缂丝的发源地,有着天然独厚的文化土壤,缂丝的根在定州,缂丝的魂在定州,为了弘扬家乡文化,她先后设计了一系列具有浓郁定州特色的缂丝产品,如承载定州古城历史《千年不老树》、《定州塔》、《贡院》、《文庙》等等,同时王鹏巍还提出“以服传礼,以礼传世”的概念,启用缂丝服装私人高端定制,设计开发出缂丝旗袍、缂丝衬衫、缂丝领带、缂丝手包等一系列实用型产品,使非物质文化遗产真正的走进人们的身边。她还根据定州文化元素开发了缂丝茶盏包系列,将众多优秀的定州文化融合到一起,使其不单单成为了一件商品,更重要的是把我们的设计理念与对家乡的情怀蕴含其中。

丝丝真情,表里有道”王鹏巍认为做缂丝就像在做人,诚实守信、脚踏实地、坚持不懈、不断进取,这是缂丝带给我们的匠心精神,也是促使我们不断前行的动力源泉。