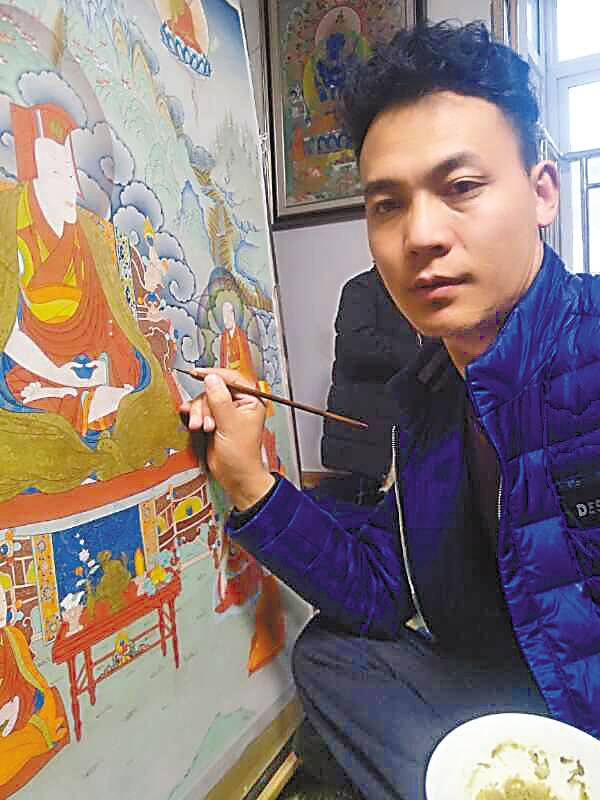

【传统美术】唐卡画(昌都市)传承人:丁增平措

2018-09-12 09:10

1986年,丁增平措出生在当时的昌都地区嘎玛乡比如村。也许,从母亲孕育生命的那一刻,因为地域与家族的缘故,丁增平措的命运就和藏族工匠艺人画上了缘分的符号。

那是一个靠手工技艺游走天下的地方。

位于扎曲河上游距离昌都镇130公里外的嘎玛乡,是昌都县民族手工业的聚集地。因境内有著名藏传佛教噶玛嘎举派祖寺噶玛寺而得名。这里的民族民间文化底蕴深厚,构成了民族民间手工艺传承的特殊地理环境。现在,这里已然成为了包括制作唐卡、佛像、宗教用品、服饰配饰等闻名遐迩的“民族手工艺之乡”。

2008 年,噶玛嘎赤画派唐卡入选第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。随后,嘎玛德勒老人荣获自治区级非物质文化遗产传承人称号。2009年,他被自治区级文物保护研究所聘为特约研究馆员。

嘎玛德勒老人膝下无儿,只有两个女儿。其中一个女儿正是丁增平措的母亲。

还在土堆里、草滩上摸爬滚打的年纪时,丁增平措就已开始接触那些绘制唐卡的画笔和各种矿物质颜料,那些都是外公嘎玛德勒视若珍宝的工具。

记忆里,当那些颜料被他涂得满脸、满手时,外公的斥责也仍是慈爱的。

在丁增平措心里,外公嘎玛德勒永远是一副乐呵呵的样子。在这样一位慈祥的老人跟前长大的丁增平措,仿佛也继承了外公的好脾气,看起来不急不躁,一张年轻的脸总是洋溢着笑容。

早年,丁增平措的父亲也学过绘制唐卡的技艺,后来慢慢地在蹉跎岁月里荒废了手艺。丁增平措的出生仿佛像天意般让嘎玛德勒老人的唐卡技艺有了新一代的家族传承人。

从6、7岁始接触唐卡绘画技艺,到11岁正式在外公跟前背诵藏族《造像度量经》开始,丁增平措的成长路,就是一边上学,一边跟随外公学习最传统的唐卡技艺。

从最基础的勾线开始,一次次下笔又一次次抹去,反复背诵与练习,即便再枯燥、再繁琐,丁增平措从未退却。他说,这是他的使命。

他笑着解释,出生在嘎玛乡的每一位男孩,仿佛生来就被注定了命运般,无论是否愿意,长到11、12岁时必然要学一门手艺,或唐卡,或铸造佛像,总之,那就是生来就被注定的命运。

对丁增平措而言,他出生的家族,他的外公是嘎玛德勒,所有这些,也在冥冥中为他铺好了人生轨迹。

他说:“此生与唐卡结缘我感到幸运。”

他还说,很享受坐在外公跟前学习唐卡绘制技艺的年少岁月。那些往事始终萦绕在脑海里,是这辈子最珍贵的记忆。

整整9个春夏秋冬,丁增平措从勾线功底纯熟,到构图、颜料的调制、上色……一支唐卡画笔给了他另外一个世界。

显然,那也是外公的世界。那些深深地蕴藏着唯美的民族文化艺术的唐卡世界。

20岁那年,他正式出师。此时的外公嘎玛德勒已开始带他游走那些古老的寺院,在古韵犹存的壁画世界里游历唐卡的绘制技艺。出师后的3年间,他辗转到噶玛寺、拉登寺及玉树的几座寺庙参与壁画修复或创作工作。

丁增平措说,直到出徒后,自己才开始意识到除了自己热爱并画好唐卡外,还有一份责任始终相伴。

在最初那些和外公嘎玛德勒及其他师兄弟一起参与修复寺院壁画工作、磨练意志与技艺的日子里,丁增平措慢慢领悟人生,思考他的使命。渐渐地,他对作为一名传统藏族唐卡绘画技艺传承人的责任和义务,也有了些许的想法。

作为为数不多的在拉萨举办“指尖神韵”唐卡个展的藏族85后唐卡画师,丁增平措此次所带来的37幅噶玛嘎赤优秀唐卡画作,是他近几年来完成的《十六罗汉》《四大护法》等系列唐卡画作。

丁增平措说,这批作品共有60幅,都陆续被中国唐卡文化研究中心所收藏。

唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式,堪称西藏文化的百科全书。据悉,“指尖神韵”西藏唐卡系列展自2014年举办以来,成功举办了10期唐卡系列展,6期唐卡传承人论坛,现已成为唐卡艺术家展示技艺的交流平台和传播藏文化的载体。

丁增平措从外公嘎玛德勒处继承的唐卡画派是噶玛嘎赤绘画技艺。相传,噶玛嘎赤画派在16世纪由南卡扎西活佛创建,以噶玛巴大法会而得名,以昌都市卡若区嘎玛乡噶玛寺为传承基地,亦简称“嘎赤派”。

早在创始人南卡扎西活佛时期,他的创作就融合了印度的造像量度、汉地的色彩、藏地的山水。随着噶玛嘎赤画派画师们在各大寺院流动,该画派逐渐从寺院传承转向世俗社区,并围绕寺院形成地方性的支派。

传说,嘎玛乡对面的远山,形如端坐的文殊菩萨。神话里文殊菩萨从他的道场五台山降临此地,一手所持宝剑正对着嘎玛乡那也村、瓦寨村方向,一手所托经书正对着嘎玛乡比如村方向,所以前者出工匠,后者出画师。而比如自然村正是嘎玛德勒老人家族所在地。

噶玛嘎赤画派不仅在昌都一带流行,在今天的青海玉树和毗邻的四川藏区等地都受到欢迎。

透过丁增平措的画作,是令人过目不忘的噶玛嘎赤唐卡画派所蕴含的别样风格:刚劲流畅、勾勒细腻的线条,神情各异、栩栩如生的佛像,画风色泽清丽脱俗,淡雅、飘舞灵动的衣纹……噶玛嘎赤画派独有的意境美,灵动之美,在画布上跃然跳动。

难怪人们说,噶玛嘎赤画派的“魂”在于其优美的诗情与意境。