【传统美术】关东微雕(沈阳市)传承人:李方跃

2018-06-07 09:06

【项目名称】关东微雕

【项目类别】传统美术

【项目地区】辽宁省沈阳市

【项目级别】省级

【项目批准时间】2020年12月1日关东微雕被列入辽宁省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录

【传承人简介】

李方跃,字问钊,一九五九年生,中国民主促进会会员。国家高级雕刻师、国家高级评茶员。沈阳市非物质文化遗产“关东微雕”传承人。毕业于黑龙江商学院,并获得大连外语学院公共日本语专业证书。现就职于沈阳农业大学。

我的态度:

那个黑色边框、镜片环绕无数圆圈的放大镜里,

是前往另一个微妙世界的通道。

刻刀在微观视觉的控制下,

划磨石头表层,

一个个酣畅浑厚的字体在创作者的脑中拼凑出自古以来雅韵传颂的佳句。

有的是演绎李白悲苦人生、感叹乐生哲学的《将进酒》;

有的是体现佛家“般若皆空”精神的心经;

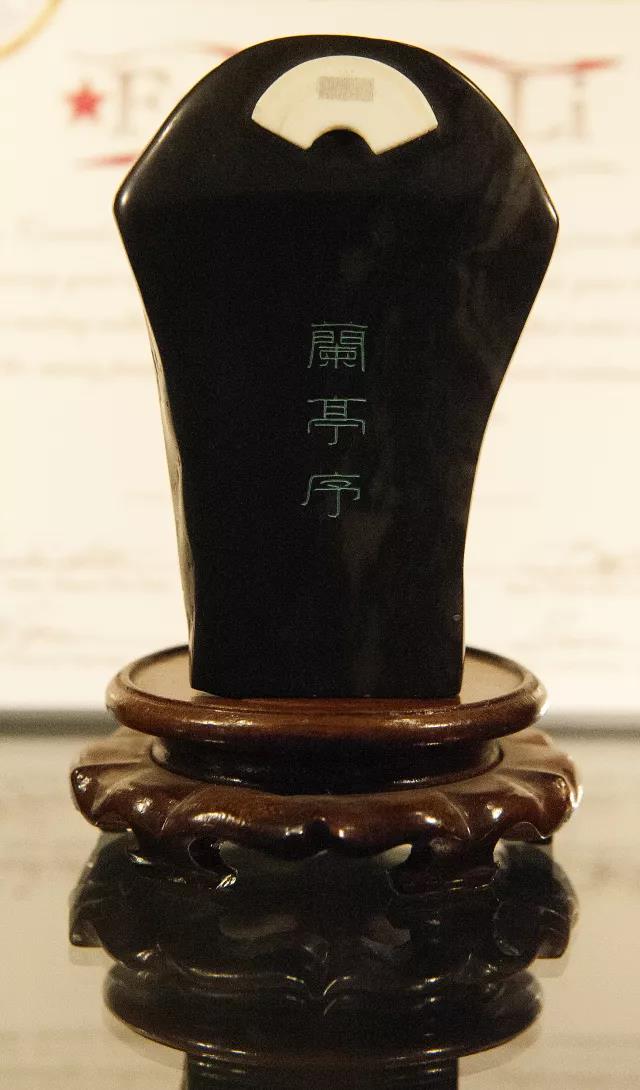

还有字字珠玑、浮游人生的《兰亭序》

——这是历史与文化的往来寒暄。

放大镜被摘下的瞬间,通道关闭,各色经典悠然消失,回归现实。

每天,这样在两个世界里不断跳进跳出,用刀痕的冲撞去反射内心的思想,将人类的文明留下深深浅浅的痕迹。他就是今天记者要采访的对象,国家高级雕刻师市级非物质文化遗产传承人之——李方跃。

因为采访拍摄的需要,他特意穿一件蓝色毛背心搭配白色竖条衬衫,另系一条领带——平时很少这样。更为常见的样子是套一件休闲外套和宽松的裤子,给人的感觉简朴又严肃。

与其他雕刻工匠师通常给人“很实用主义”的感觉不同,李方跃显得很文艺,更贴近于一个艺术家、文学家。譬如,每拿到一块石头,他都会把它放在柜架上一段时间。他首先考虑的是石面纹理的艺术形状,然后综合考量雕刻文字的内容以及搭配相得益彰的书体,使作品整体达到“诗画合一”。

曾经一次展会上,画家宋雨桂看重李方跃的作品并有意收藏在辽宁美术馆,他婉言谢绝。“当时,宋雨桂在纸上写了一句——方跃微刻,妙不可言,一小时之后他又回来了,写了一句——苦中作乐,方跃微刻大雅。”

李方跃现已59岁,这股行云流水的劲儿却一直保持。没人能决定他去做什么,除了他自己。只要一进入微雕的工作,他便会沉迷其境,达到思维活跃并意识到自己创造力的状态。现实中任何因素无法干扰阻碍到他。正如柴可夫斯基所言,灵感是人像犍牛一样竭尽全力地工作时的一种状态,而绝不是搔首弄姿地挥舞手臂。“我喜欢微雕,没有什么能阻碍的了我去喜欢它。我创作的作品首先得让自己满意,做到形式多样化、内容多样化、字体多样化、石材多样化、层次多样化,精神艺术上更要精湛。”他言语流利并态度坚定的说道。

李方跃青年时就表现出兼具悲悯与智慧的德行。

这得益于老师张元兴对他的教育和影响。

旧学修养极深的老师是国家大师级的雕刻家,

为人耿直、端正,经历苦难仍有所持守。

“那时候有个官员找老师刻一幅作品,

刻林则徐的‘海到天边天作岸,山登绝顶我为峰’。

老师一看地方官儿要刻这种话,多少钱都不刻,

谁来也不好使,

他就是这个性格,很倔强的一个老头。”

因此,品行、操守在师徒关系确立的过程中变得重中之重。“我想拜师,但是老师不收。他收徒弟前要考察人品,经过几年的交往和了解,老师觉得我这个人品性还行,九七年的时候收我为徒。”

“那一天,我师傅给我打了一个传呼。‘方跃啊,有时间过来,我给你磨了两把刀。’(哽咽,拍桌)哎呀我的天,那时候……我心里觉得,收了。我一直都很盼望这一天,我一直没有忘记当时那种状态。回到家里,我和我妻子讲、和我母亲讲,和我爸讲。我问老师,有没有什么要求?老师说,有,要尊重艺术,不能辜负老师的期望,把它(微雕)发扬光大,要孝敬老人。” 那种让人心生敬畏的情景至今让李方跃动情挂念。从此,老师带他走上微雕这条道路,倾其所有的传授他平生技艺,却从未收过他一分钱。

老师曾对他说“不要以为蚂蚁爬上了牛犄角,就以为上了天。”李方跃一直心中铭记,不敢懈怠。但仍有一次“疏忽”,让老师沉默许久,不语一言。“一次展会上我遇到一个人,他想要买我的作品。我当时觉得他掏不出那么多钱。但真心想要,讲了两百块钱价,我也同意了。当时别人暗示我看看钱是不是假的,我收了他的钱,是真的,但一查多出了一百块钱。我想追过去把多出那一百还给人家,没追到。”这件事让李方跃愧疚很久,过意不去。

如今,李方跃为了传承微雕艺术,也开始收纳一些学生。多年的历练已经能让他在短时间内看清一个人,对于学习意图不端、功利心强、品性急躁的人他是坚决驱逐不收的。 他认为,手艺人必须能耐住寂寞,有坚定的信念和坚韧不拔的意志,承受一切逆境,包括孤独、理解与不理解,甚至包括他人的遗弃