【传统技艺】 戴明举古书画装裱修复技艺(沈阳市)传承人:戴明举

2017-02-16 10:19

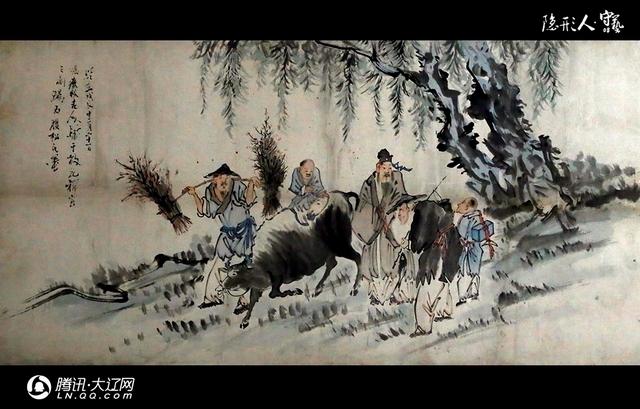

这是民国画家孙玉泉的一张画——岁月的摧残让它布满了褶皱和裂痕,画上的人物模糊黯淡,先人凝于其中的气韵风致似乎随着外形的衰旧而消散无形。 (来自:腾讯大辽网)

这是沈阳故宫首席古字画装裱修复师戴明举的手——时光的磨砺留下一道道皱纹,天长日久与文物的接触让这双手仿佛有灵性,无论怎样残破的水墨到了这手中便能起死回生…… (来自:腾讯大辽网)

老式时钟敲了十下。戴明举站在屋中最显眼的红色案台前,准备着稍后修画时要用到的工具。他认真地把工具码在桌边,像是在进行某种神秘的仪式。 (来自:腾讯大辽网)

这个藏于小区中的百平工作室里,到处都能看到与书画有关的东西:随意摆放的宣纸、立在墙边的托画用的棚子以及挂在墙上的字画。在红色案台的上方挂着辽宁书法家沈延毅的手书“师从父艺”,彰显着戴明举的家学渊源与多年努力。 (来自:腾讯大辽网)

这是修画第一步——戴明举戴明举打开已蜷成一团的残画,将画芯背面朝上喷湿,把破损的地方一一拼好,画上的褶皱在水的作用下渐次舒展开来。“至少得一上午,还不算后期圈色补笔的过程,不过等会你再看我修完它啥样!”戴明举对自己的手艺自信满满。 (来自:腾讯大辽网)

他其实早就想静下心来修这幅自家收藏的《渔樵耕读》图,可总也没找到合适的时间。 (来自:腾讯大辽网)

几年前从故宫退休,戴明举少有机会再接触到那些让人心驰神往的书画文物。更多的时间里,他会接下社会上有修画裱画需求的人。 (来自:腾讯大辽网)

几天前,一个收藏者通过各种关系找到戴明举,想修复当年齐白石为傅作义将军的母亲作的画像,戴明举嘱咐那人将画拿来,他要看看品相:“不是谁拿来我都给修,这也讲究个缘分。” (来自:腾讯大辽网)

说话间,他已经把画上的破损处检查了一遍,一共17处破损:“你瞧着,一会我都能补上,这就是我们文物修复讲究的‘修旧如旧’。” (来自:腾讯大辽网)

这是修画第二步——数完破损,他开始给画芯刷上自制的浆糊。当柔软的排笔轻轻地拂过保存了百年的宣纸,赭石、藤黄、花青这些画上的颜色好像突然被点亮了,人物眼角眉梢的神情在濡湿的纸上也慢慢变得清晰。 (来自:腾讯大辽网)

“三分画,七分裱”,古书画装裱修复者这份古老的职业自中国水墨书画诞生就一直与之相伴,每一幅千古流芳的书画作品背后,总有这样一群人默默的付出,守护着古人思想的结晶一代代传承。 (来自:腾讯大辽网)

1966年,当父亲戴鹭波决定将家族手艺传给16岁的二儿子戴明举时,也是这样对戴明举介绍这个职业。过去从事这门技艺的老师傅们挑选徒弟非常严格,教学基本靠口手相传,很多人宁愿把手艺带进棺材,也不愿传给没天赋的徒弟。 (来自:腾讯大辽网)

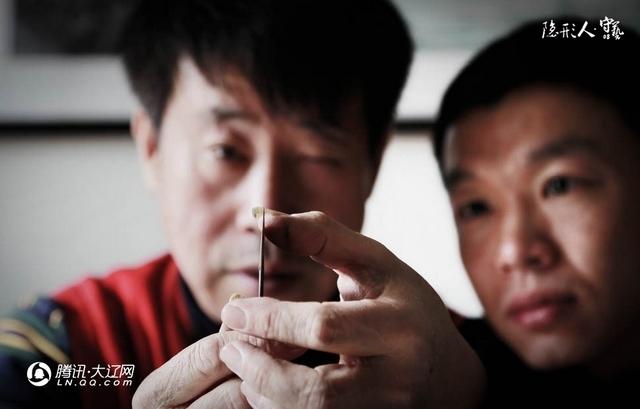

今年37岁的高速是戴明举众多弟子中的一个。多年前,他从新闻中知道戴明举的故事后,决定登门拜师,戴明举感其诚意收下这个徒弟。这个原本做销售工作的男人形容他拜师的过程“如西藏信徒的拜佛之旅,苦苦追寻,终得善果”如今他觉得学艺让“生活变得很平和”,视野也因此变得不同。 (来自:腾讯大辽网)

“常年跟书画打交道的人就像跟古人聊天,没有书画,就没有装裱。没有装裱,也没有书画。一部装裱史,就是中国的书画史!”戴明举强调,语气里不无骄傲。 (来自:腾讯大辽网)

时钟敲打11下,浆水已经慢慢渗入宣纸。这是修画第三步——戴明举开始修补画上的破损处。润湿的小纸片被一点点粘到画的破损处,再把纸屑与画重合的边缘用马蹄刀轻轻地刮掉,这里要求力道的掌握非常重要,稍一不慎就会把原画刮破。 (来自:腾讯大辽网)

一旁一直陪伴的妻子迟阿姨示意他要不要喝口水,他摇头拒绝。迟阿姨又尝试想帮他拿些宣纸,他有些不耐烦:“你不懂就别管了!”“他平时脾气挺好,就干活时这样。太紧张太专注了,我知道。”迟阿姨小声地解释,生怕打破了屋内的安静。 (来自:腾讯大辽网)

在故宫工作的近半个世纪里,戴明举乾隆、嘉庆御笔匾书《万福之原》、《合撰延祺》,郑板桥的《墨竹图》、出土文物《地藏菩萨本愿经》以及清代沈铨的《丹凤朝阳图》等千余幅名作佳品。多年来他始终记得学艺第一天让人沉醉的故宫风物和父亲嘱咐的那句话:“古迹修复,如病延医,不可大意。” (来自:腾讯大辽网)

他形容自己学艺的过程“漫长而平静,寂寞而刻苦”。16岁本是最好动的年纪,因为承载了家族传承的重任,他早早地学会了安静。他从古人的书画里见识大山大水,领略慧语经纶。“心稳,手才稳,艺才精”,这是他总结的从事这一行最重要的资质。 (来自:腾讯大辽网)

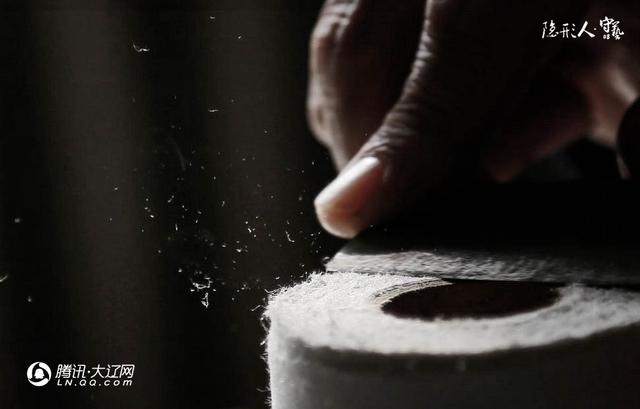

这是修画第四步——一张干净的宣纸被缓缓托在了画上,戴明举一手擎着宣纸,一手拿排笔在上面轻轻的刷。这张宣纸被圈内人叫做“命纸”,是裱画的关键。命纸与画的背面贴合,起到保护画芯的作用,命纸若做的妥帖了,画则能延长几百甚至上千年的寿命。 (来自:腾讯大辽网)

“有的人经验少,在上纸的时候不能直接用硬的棕刷,下面刚补好的纸就容易被排刷滑动位置,前功尽弃。这就是我的独到之处。”经验是装裱修复技艺中最重要的东西,分寸都在师傅的心里,只能意会不可言传。戴明举有时会感慨,他们这代人都有点‘笨’,做事求稳,“不像现在的年轻人学问好、脑子活,做什么都快。”他口中“现在的年轻人”,是他多年来教过的徒弟、学生和他自己的儿子。 (来自:腾讯大辽网)

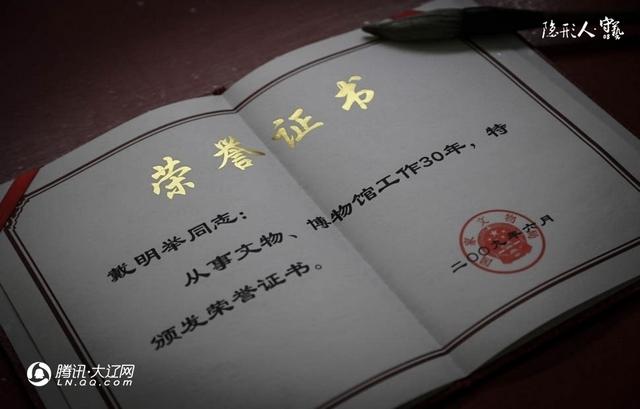

在这些人中,有他做客座教授时调教出的大学生,也有有博物馆员工和社会人士。然而戴明举的回答却出人意料:至今他心中还没有一个合格的传人!装裱和修复是古画保养里密不可分的两门技艺,更多人只把目光放在装裱上,因为装裱学习的周期较短,带来的经济效益也相对较高,戴明举心中却明白,修复古物才是这门手艺的核心。2009年6月,他获得了国家文物局颁发的对从事文物工作30年以上工作者的荣誉证书。2015年,戴明举古书画装裱修复技艺被评为省级非物质文化遗产项目。半个世纪的打磨与努力才造就了一个戴明举,就像他的妻子迟阿姨反复说的那样:“现在全国像他这样的人只有一个,我们真的需要更多人来保护这门手艺……” (来自:腾讯大辽网)

时钟敲打12下,命纸与画纸之间的气泡一个个地被挤出去后,戴明举让妻子找来了几张纸。这是修画的第五步——他把报纸覆在命纸上,用排刷反复地撤水,吸干画上的水分。反复几次后,画被缓缓地揭起,行话叫“软翻身”,正面朝上晾干。同一张画,几个小时的时间,在戴明举的手中,像是脱胎换骨一般,重新释放出画家为它定义的神韵华彩。 (来自:腾讯大辽网)

在等待晾干时,他倚在桌边欣赏着自己的成果:“你看这个色彩,春天的柳条颜色嫩呐……这个水牛的形态、人物的表情……”这是他最享受的时刻,整个过程中一直表情严肃的戴明举终于有了微笑。事实上,修复这幅画的工程还远远没有结束,画纸干了之后,戴明举还要把补纸的部分做旧,为缺画处圈色补笔,那还需要不逊于古代任何名家的书画功底。近几年,戴明举为了这份手艺能够传承下去费劲了心思。书画笔墨失去了旧时的文化环境,成为了小众圈子里的收藏品,装裱修复书画的市场也随之缩小。更不用提在科技时代里,人们用机器代替了手工装裱。 (来自:腾讯大辽网)

“那不就把好东西给毁了吗?”传统书画存放年代已久,市场上的机器装裱无法像人工修复那样细心的照顾其每个方面,一旦机器压膜后便不可逆,无法像传统装裱那样可以反复修缮。 (来自:腾讯大辽网)

这才是让戴明举最痛心的地方:与传统相关的一切都不再受到国人的关注,凝聚在书画中的灵气与智慧也要与笔墨文化一同消失。他不忍心让这项老手艺在还没有被更多人知道前就断了香火,戴明举的学生高速说,“这是一种难以言状的断层”。在戴明举看来,装裱修复从不属于哪个人,而是属于历史与文明的。这种拥有着反现代魅力的技艺即便不能适应某个时代,也不应湮灭于尘埃。 (来自:腾讯大辽网)

戴明举如今只盼着在他还能教得动的年纪里,让更多人知道这项手艺。何时能够找到心中的那个传人,这项技艺的未来是走向没落还是发展传承,他心中也没有明确的答案。“时间会给出答案吧!”他这样说。 (来自:腾讯大辽网)