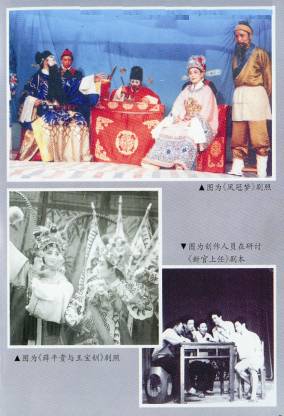

【传统戏剧】湘剧(湖南省)

2018-04-27 14:05

湘剧艺术,源远流长。作为湘剧的一个分支“涟源特色湘剧”,自清初开始在湘中涟邵一带流传,家喻户晓,至今已有三百多年历史,曾是湘中人民精神文化生活的重要组成部份,影响极其深远。特别是抗日战争时期,涟源湘剧艺人积极参加田汉组织的抗日宣传队,创作演出《梁红玉》、《土桥之战》、《湘北大捷》等抗日剧目,受到当时的国民革命军事委员会三厅厅长郭沫若的高度评价。为抗战的胜利,做出过应有的贡献。

涟源位于湘中腹地,历史上隶属长沙府的安化、湘乡两县。据老艺人口述,康熙三年(1665)年就有湘剧班社在湘中地域的祠堂、庙宇等场所及大户人家的喜庆聚会上演出。嘉庆道光年间,原安化常安乡(现涟源桥头河)车田廖家人,廖光台、邱泰山、肖国群等从浏阳回乡组建湘剧“国庆班”,在湘中一带演出,并传艺带徒,使湘剧班社不断增多。晚清到民国,班社增至十多个。当时较著名的有“湘华”、“庆华”、“春台”、“春和”、“楚华”等班社,演出地域也伸展到娄底、安化、湘乡、宁乡、邵阳、新化、益阳等地的城乡。同时出现了大批技艺精湛的老艺人,如廖光台、邱泰山、刘少林、吴石生等。

解放后,1950年,由当时的安化县蓝田镇工商联邀集已散班的“春和”、“春台”、“楚华”三个湘剧班社的三十多人组成蓝田人民戏院。1952年涟源建县,蓝田人民戏院便更名为涟源县湘剧团。1987年新剧院建成,又更名为涟源市湘剧院。

湘剧有着丰富的唱腔,分为高腔、弹腔、昆腔、低牌子四大类。“涟源特色湘剧”以高腔、弹腔为主要声腔,融入梅山山歌的音乐元素,使演唱别具一格,更为娓婉动听,具有浓厚的当地生活气息。