【浙江·传统戏剧】瓯剧(国家级)

2017-03-31 11:28

瓯剧,原名“温州乱弹”,1959年改为今名。流行于温州各县及丽水、台州部分地区,远及闽北及赣东北一带。以唱乱弹腔为主,兼唱昆腔、高腔、徽调、滩簧及时调,系多声腔剧种。形成于清初前后。是温州地区最有影响的剧种。

瓯剧的唱腔为板腔体,兼有昆、高曲牌体,曲牌唱调近千。所唱6种唱腔中的昆腔与高腔,与南戏“四大声腔”的昆山腔与弋阳腔具有渊源关系,是研究“温昆”(“永昆”)乃至昆山腔及“瑞安高腔”乃至弋阳腔难得的资料。

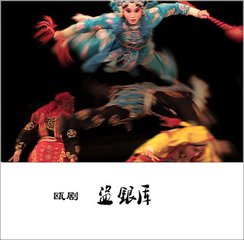

瓯剧剧目450余本,其中正宗传统大戏84本,有“三昆”,即《连环记》、《渔家乐》、《雷峰塔》3本昆腔戏;“四高”即《雷公报》、《循环报》、《报恩亭》、《紫阳观》4本高腔戏;“五老”即《全家福》、《赐双刀》、《银牌记》、《施三德》、《苦相配》5本老戏;“四徽”即《回龙阁》、《龙凤阁》、《天缘配》、《双秋莲》4本徽戏;“四冷”即《四国齐》、《取宝刀》、《闹沙河》、《醉幽州》4本不常演的冷戏之称。剧本传自南戏、元明杂剧及明清传奇,其中《降天雪》,与南戏《江天暮雪》一脉相承。

瓯剧的舞台艺术独特,化妆脸谱,以粗线条块突显色彩对比度,文字脸,动物脸等,别具一格;文武不挡,武戏,融“小南拳”拳棒于打斗中,热烈火爆,颇具地方特色;文戏细腻含蓄,有“蹉步”、“麻雀步”、“三跳步”等。其中《水牢》的攀绳,《酒楼杀场》的神韵,《杀狗记》的南戏旧制等,生活气息尤为浓郁。“高腔”的干唱、帮腔、锣鼓助节;“昆腔”的流丽悠远;“乱弹”的华彩激越;“徽调”的古朴平直,“滩簧”的委婉动人,“时调”的通俗流畅(专戏、专曲、专词、专用)等,构成了瓯剧音乐的独特风韵,更有那铿锵喧腾的大锣大鼓、丰富的鼓“经”,以及古老“脚鼓”的独特击奏,使瓯剧风格愈加突显。

著名戏剧史论家郭汉城、刘厚生、曲六乙等先生,均给予瓯剧很高的定位和赞誉。

上世纪50年代,新编瓯剧《高机与吴三春》饮誉浙、沪,“万人

空巷看茶花”(陈茶花瓯剧名旦)成为佳话。后拍成3集同名电视剧,获“飞天奖”。

1964年,瓯剧《东海小哨兵》在“华东地区现代戏会演”饮誉剧坛,一时“全国争唱”、“搬演瓯腔”。其后,越剧、舞剧、木偶剧,争相移植。上海木偶剧团还作为国际交流节目,上海美影厂拍成同名剪纸电影,片中主题歌为瓯剧“放羊山歌”。

1983年瓯剧《仇大姑娘》获浙江省第一届戏剧节优秀演出奖。

1992年瓯剧《酒楼杀场》获文化部“天下第一团”会演优秀奖。

1995年瓯剧《独木关》《百花公主》《潘金莲》获浙江省第六届戏剧节优秀演出奖。

1998年瓯剧《酒楼杀场》《五台会兄》获浙江省少数剧种会演优秀演出奖。

1999年瓯剧《酒楼杀场》获文化部文华奖。

2000年国家图书馆收藏《瓯剧史》,并获省市专著奖。

2001年瓯剧《水牢》获中国剧协组织“国际小戏金奖”并获中国剧协颁发稀有剧种保护奖。

2004年瓯剧《装疯》获中国剧协组织“国际小戏金奖”。

2006年瓯剧《杀狗记》获文化部全国地方戏优秀剧目展演铜奖。

自1983年以来,瓯剧团先后十数次出访荷兰、法国、意大利、瑞士、比利时等十多个欧美国家及香港、台湾地区,好评如潮。