【江苏·传统技艺】姜思序堂国画颜料制作技艺(国家级)传承人:仇庆年

2017-03-24 09:47

如今,传统国画颜料的盛世远去,昔日小学徒年逾古稀。传统颜料的制作,仍是“老规矩”—一日磨8小时,磨过十几日,直到盆中声音敞亮,碎石消磨,才能获正果。而化工颜料已经在大规模机器生产,添加剂比比皆是—差之千里,可惜不是行内人,难懂其中奥秘。

退休后一年,仇庆年被评为“国家非物质文化传承人”。文化传到了他的手上,可接着要传给谁?

“画画要文房四宝。苏州是出宰相的,所以苏州有这个文化基础。笔墨纸砚,苏州都有。生产纸的地方很多,安徽金县,温州皮纸。至于出土的颜料,其他地方没有。”

一种名叫“孔雀石”的铜矿石头被置于一只瓦缸内,仇庆年一手握凿,一手执锤,锤头落入石中,大块石头“开花”,碎裂成片。随后,碎石捣磨成粉,加入清水,几次沉淀,国画颜料最终制作而成。

早在几千年前,中国传统画家绘图,便是蘸着自然与人工凝结而成的墨宝。画笔一泼,便是国画中的青山绿水。

在仇庆年苏州的家中,便有“青山绿水”的源头—桌上,三种深浅不一的绿色黏稠状液体,淌在三只树叶状的薄薄的容器里。三色液体属于“孪生兄弟”,最深的是“头绿”,色泽较浅的是“二绿”,最浅的叫做“三绿”。最终,它们将被制作成一种经典颜料,名叫“石青”。

石青有多经典?传统的中国画被称作“丹青”,“丹”是朱砂,“青”便是石青了。石青颜料的母体是孔雀石,一种常藏于山林的铜矿石。仇庆年从书橱里取出一块孔雀石,颜色翠绿。“就这么块石头,可没那么好找。它是几十万年前形成的宝物,现在可越来也少了。”

和许多矿藏一样,孔雀石通常埋藏在深山远坳、荒无人烟之地。前些年,仇庆年还身强力壮时,为觅得孔雀石,他只身到中越边界,摸到铜矿产地。可惜,经年日久,矿石开采者渐多,令他经常失望而回。

“竞争太激烈了。好的孔雀石,可以当成挂件。德国人就特别喜欢,据说可以辟邪。”

仇庆年的书橱里藏着各色矿石标本。几十年采矿,走南闯北,随意取出一件,关于石材的身家背景、名人轶事、风土人情,天南海北,从他嘴里鱼贯而出。

在国画颜料制作这行,仇庆年干了51个年头。仇庆年沉下心想想:在石块的捣碎碾磨之中,不知不觉过了一辈子。

1963年,仇庆年21岁,高中毕业,高考落榜。而后,他到苏州工艺美术学院继续学业。毕业后,来到姜思序堂学徒工。

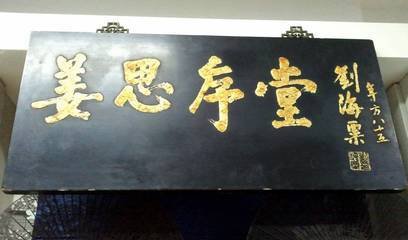

论历史,苏州城的商铺年岁,“姜思序堂”可以排到第二。清朝初年,苏州明末进士姜图香的后代中,有一位善于制色的画家,他制出的各种国画颜料明快腴润,纸色合一。

仇庆年是姜思序堂的小学徒工,整日独坐厂房,推磨碾石,日复一日,年复一年,渐渐心静如石。板凳上静坐8小时。除了吃饭、上厕所,无休息之时。

如今,他住在苏州虎丘新村,这是一处苏州古城区。放眼远眺,目无高楼,新村不远处,微街小巷,细细长长,绵软温润。

“画画要文房四宝,至少要物质基础。北京出皇帝,南京、西安也出皇帝,苏州是出宰相的。所以,苏州有这个文化基础。笔墨纸砚,苏州都有。生产纸的地方很多,安徽金县,温州皮纸。至于出土的颜料,其他地方没有。”

“黄金岁月”

“传统国画颜料,在什么时候最受欢迎?”“明朝吧。明朝国画兴盛,特别是明朝中期,到达高峰……以前的纸,是放在太阳底下晒的。现在就不同了,工业化生产,加入漂白剂,很可能一沾花青就起反应,颜色就不对了。”

“传统国画颜料,在什么时候最受欢迎?”

“最受欢迎的时候?明朝吧。明朝国画兴盛,特别是明朝中期,到达高峰。在苏州这个文人辈出的地方,就有胡蒙画派的代表人物。”

就以仇庆年幼年学徒的姜思序堂来说,年代久远,与各代画家皆有关联。

据传,1628年至1644年有位苏州姜姓画家—姜氏之子姜少甫避乱回苏,先在黄绘林堂学艺。艺成后复业,成为姜思序堂的主人。近代,任伯年、吴昌硕、徐悲鸿、齐白石等许多人着色的颜料,都出自姜思序堂。

“但我们的老板并不姓姜,姜思序堂说起来,大概源于明末清初,或是乾隆早期也说不定,追溯历史可没个尽头,颜料在中国已经有1000多年的历史了。”

仇庆年端坐在小竹椅上。今天,距离他学徒那日,差不多已经过了半个世纪。面前四方架台,上悬推磨石块,下有一只搪瓷盆。他推动石块,在盆中画圈。推磨石块估计有5公斤重,初学者没有技巧,往往力不能逮。这套磨具,是为国画颜料制作量身定制的,陶瓷盆看似光滑,底部则坎坷不平。

每天8个小时,如此研磨一个月,才开始底下没有沙沙声,摩擦声光滑明亮。一笔笔的色彩,就从这石块和石块之间“擦”出。

在姜思序堂,仇庆年的老板不姓姜。其时,掌握姜思序堂制色技术的另有其人—它是姜少甫的嫡传艺徒,名叫薛文卿。民国元年时,姜少甫遭遇经济危机,难以为继,便将店内一切事务交于薛文卿管理。

薛文卿的看家本事随即传到了仇庆年手中。1963年,薛庚耀年已花甲,仇庆年跟其学艺。于是,仇庆年成了薛文卿先生的关门弟子,对于传统颜料制作的一整套技艺,很快得心应手。

颜料直接取于自然界。江西有专门的蓼蓝种植人家给仇老提供原料,浸泡了蓼蓝的汁液,加入石灰之后,来回搅拌,就做成了像嫩豆腐一样的土靛。这种颜料,古代人用来印染衣物,也是花青的原材料。晒干、研磨,加入明胶,就是膏状的花青。

后来,仇庆年还创制了一种新国画颜料,名叫“霜青”。虽然算是“研发”,却是老老实实,循着自然界的规律。仇庆年说,传统的花青本身质地不错,可是一旦上了画面,颜色变味,或是偏灰,要么偏红。大多数画家都发现,传统的花青在纸上怎么都不对味,一点都不纯正。“可能是纸的问题。以前的纸,是放在太阳底下晒的。现在就不同了,工业化生产,加入漂白剂,很可能一沾花青就起反应,颜色就不对了。”

“霜青”是对传统国画颜料“花青”的改良。就呈现画面的效果而言,它和传统的花青没有太大区别,含蓄又温和。

“那段时间,是不是国画颜料的黄金岁月?”

“对,一直到文革之前,”仇庆年思忖道:“文革开始之后,我们这个单位,都是"遗老遗少",全都下放了。”

“自然之物”

“国画有传统的审美情结,和传统文化中的做人是一样的,一个人可以很有本事、很能耐,锤炼得很精湛,但不随意向人炫耀。”画家蘸了一笔花青色颜料,轻抹在宣纸上:“你看,它既鲜亮,又文气,一点也不扎眼。”

瓷碗里的矿料,在水、人和磨具之间,细细摩擦。盆中的石块,越来越细。从嘈杂的声响,慢慢地消融。逐渐只听得搪瓷和磨具清脆的碰撞声。

磨砺完之后,是另一道工序—沉淀。石绿粉末加了胶和清水,开始第一次沉淀,以滤出沉渣碎末。粉末经过第一次沉淀后,所得就是“头绿”,把上层的清水倒在第二个瓷盘里,再沉淀下来的就是二绿。头绿分层极快,半个小时就“泾渭分明”。二绿三绿,功夫见深,等上好几天,才到尘埃落定时。

沉淀和分层,是制作大多数矿物颜料必经的过程。仇庆年掂起树叶盘,近而观之,上下两层,一个盘子上层的水,倒进了另一个盘里,另两个盘也是如此。外行却很难看出,这一、二、三甚至更多道工序的颜料,存在着明显的色差。

颜料如人,即使再研磨,气质也是浑然天成。比如,孔雀石的颜色类似铜锈绿,石绿的颜色也是如此,两者一样地牢固、坚实。而用青金石制作的石青,则呈现出一种艳蓝色,气质极其霸道。

在30多岁的时候,学做颜料将近十年的仇庆年,跟随“吴门画派”的嫡系传人张继馨学画画。

“我不要当画家,我的画和画家不能比,只是为了知道,画家们的需求在哪里?”

而奇特的是,被画到了纸上,这两种“张扬跋扈”的色彩,却柔化为一片山青水绿,温润雅致。在传统国画中,所有的色彩皆从自然而来,比如,古代没有涂改液,古人在黄色的纸上书写,写错了就用雌黄涂改,如今,形容随便乱说的“信口雌黄”,就来源于这种颜料;一种名叫“赭石”的颜料,一般用来画树皮,画劳动人民的皮肤。

管状颜料被发明出来以前,画家们绘画所用的颜料一直都是“自然之物”。它们的呈色持久而鲜艳,千年之前如此,千年之后同样神采奕奕。

在仇庆年家中,一位国画家说起了一张国画藏品,名叫“孙位高逸图”,这是上博现存最古老的画作之一,据称是晚唐画作。画家回忆道,这幅画在上博展出才两个月时,他看出人物的衣纹线是用朱砂勾勒过,朱砂颜色跳亮。

画家的声音渐高,盖过了仇庆年的研磨声:“我从来没有看到这样亮的朱砂!整幅画色彩暗淡,它如同点亮了一盏红灯。而经过那么多年,朱砂色彩还那么跳跃!”

“国画有传统的审美情结,和传统文化中的做人是一样的,讲究十分的"有",十分"不露",也就是说,一个人可以很有本事、很能耐,锤炼得很精湛,但不随意向人炫耀。”画家蘸了一笔花青色颜料,轻抹在宣纸上:“你看,它既鲜亮,又文气,一点也不扎眼。

“不认货”

“现在国画颜料危机深重,因为许多画家都已经彻底"不认货"了。”“如今国画界对颜料毫不讲究……画家本是为画而来,反正外行看不出,何苦为颜料伤神?”

后来,管状颜料开始占领国画绘画市场。仇庆年把那些只是化学反应结果的锡管颜料叫做“牙膏”—“牙膏”除了颜色之外,充斥着大量的化工成分。在仇庆年看来,它们已经本色尽失了:一管颜料的名字,和植物名、和大自然已经全无关系。

“中国对色彩的欣赏也是这样的,希望跳眼。”画家略带悲观地说道。比如一些著名画展,纯传统绘画入选的概率基本为0,这样一来,大家对传统的需求量不停地减少。绘画的颜料需求一发生变化,对传统颜料的打击就非常大。对这些,人们都不是很了解。那么,纯正的国画颜料怎会有未来?

“上世纪80年代改革开放后,传统观念有所缺失,大量西方的东西填补进来。我们对真正传统的精髓不甚了解。就像在金庸小说里,打拳的人是不讲招的,化有招变无招。”画家作了个比喻:金庸笔下的高手,都是“不露”,都是不起眼的,不让你感觉他是高手,他才是真正的高手。

这位画家是上海人,年过不惑,是庆年堂的常客。逢周末,干脆携妻带女而来购买颜料,顺道来苏州郊游。“现在国画颜料危机深重,因为许多画家都已经彻底"不认货"了。”

在这位执着于传统颜料的画家看来,“如今国画界对颜料毫不讲究”。中国国画有两路,一路是工笔,一路是写意。写意者几笔就成,为图方便,用锡管颜料。对大多数画家来说,传统国画颜料是麻烦事,植物颜料还能自己研制,矿物颜料太复杂。“画家本是为画而来,反正外行看不出,何苦为颜料伤神?”

再说到工笔画画家,有许多颜料参与竞争。比如有位国画界导师,带了很多研究生,他们都用一款名叫“天雅”的颜料,这款品牌做了各种各样的矿物颜料,颜色很丰富,各种各样添一点。现代的工笔画家受西方色彩的影响很大,哪些需要,就用哪一些。“对传统的需求,已经越来越少了。需求量少就会造成行业衰微,因为没有人用了。”

“有缘人”

“传统国画颜料有很多问题存在。最大的问题是原材料的问题。还有一个担心,现在用的人都不知道传统颜料应该是怎样。”“这把年纪,让我做泥金,肯定吃不消了。现在坐也坐不动了。”

2005年,仇庆年从姜思序堂退休了。

传统国画颜料取之于山川原野,矿物、动物、植物。如今,矿产资源已近枯竭,雄黄、雌黄都已是稀缺原料,另一些原料的开采已经被禁。

正宗的藤黄,可遇不可求,物以稀为贵,半竹节大的一块,差不多要两百。藤黄取的是海藤树的树脂,它有毒。在树上凿出一个口子,用中空的竹管接住流出的树脂,凝固之后再把竹管劈开,就得到了一整块藤黄颜料。画的时候用毛笔在上面掭一下,就能沾到颜色。藤黄正宗与否,对画作影响非常大,因为作为三原色之一,很多颜色都需要藤黄跟花青或胭脂调和。锡管颜料的藤黄,让真正对自己画作负责的画者,如何敢用?

在传统颜料日渐式微时,化工颜料已经在用大规模机器生产,添加剂比比皆是—差之千里,可惜

不是行内人,难懂其中奥秘。

“传统国画颜料有很多问题存在。最大的问题是原材料的问题。还有一个担心,懂的人已经越来越少,现在用的人都不知道传统颜料应该是怎样。玛丽牌推出一款"高级牌",牙膏里一定要加填充料。矿物颜料很重,不放东西不行。”画家声音再度陡高。

“比如"牙膏"的藤黄,画出来发灰暗淡,根本就是错的。”仇庆年珍藏了一块膏状的藤黄颜料。按清代邹一桂《小山画谱》中“藤黄,取笔管黄以嫩色者为上”的标准,仇庆年手上这块算得是上品了。

一盒十二支装的国画颜料,售价是13元;庆年堂的颜料,三克的小包装,售价18元。仇庆年问画家:“贵不贵?”

来源很稀少,更绝版的是手艺。这是门冷板凳功夫。就如“八宝印泥”,四五个小时耗费其中,连续不断地对印泥进行捶打。

捶打印泥却是一件苦差事,首先是用苦功,臂力得使劲,更要求手间细腻的感触,长年累月打下来,手掌能“同感”:它能感觉到杵所传递过来的信息,包括印泥不同部分的黏性,敲得均匀,各种原料,能够在敲打的过程中融为一体。

朱砂不是制作印泥的唯一原料。仇庆年的“八宝印泥”中,有炼过的蓖麻油、珍珠粉、麝香和红珊瑚。敲打中,这些珍贵的原料合成为一,制作而成的印泥,有粘性,够得上高标准。

“这把年纪,让我做泥金,肯定吃不消了。做泥金,要一下下地用手来回磨,最终,把金箔磨到能在空气中飘起来为止。整整一天不能喝水吃饭,因为不能上厕所,只可以稍微吃点饼。”

“一天下来全身都僵掉了,可是就这样光是磨,就要磨半个月,手上都是老茧。现在不行,坐也坐不动了。”

当然,这是要付出血汗的。仇庆年还得过腱鞘炎。敲不动了怎么办?市场又狭窄,自然招不到徒弟。“只能让儿子来帮忙咯。”

国内很多院校邀请仇庆年去做讲座。“先是去中央美院讲了4天,再到苏州工艺美院讲了4天,后来,复旦大学视觉系也请我去讲。”老仇写了讲座提纲,“香港我也去讲过,他们来了很多人,给我鼓掌。”

“这项技术的原材料,绝对不能搞批发。大英帝国博物馆也来找我。他们研究,为什么你们的颜料这么好,我们的颜料就不行呢?”

他指了指角落里的一张广告。这是一张讲座的传单,它装了镜框,挂在墙角,挂在他满橱的“宝贝”旁边。

退休后一年,仇庆年被评为“国家非物质文化传承人”。

传统文化传到了他的手上,可接着要传给谁?