【山西·传统戏剧】秧歌戏(朔州秧歌戏)(国家级) 传承人:张元业

2017-03-23 09:08

张元业,男,1932年2月生,小名元顺,艺名元顺旦。朔州市城区里磨疃村人,曾拜薛宏、常海为师。19岁时随师住秧歌班社学唱,后被朔州、应县、内蒙古等地区的很多秧歌班社聘为青衣演员。《夜宿花亭》中的张美英、《明公断》中的秦香莲、《断桥》中的青蛇等是他的拿手角色。

1956年朔州大秧歌剧团成立之前,他一直担任青衣演员,并教出白俊英(艺名“白灵雀儿”)等十几位女徒弟。他的弟子有20多名,现在大多还活跃在当地民间班社中,为大秧歌剧种的发展起到了重要作用。

他是大秧歌的全面老艺人,大秧歌的所有剧目、曲调、音乐、服饰等都精通,并能兼职导演,对剧团贡献很大。被群众称为“剧本收藏家、大秧歌百事通”。

“大秧歌是爷爷在家教我的。花脸是怎么走哩,小旦是怎么走哩,三花脸是怎么走哩。就教这些基本的东西,还有指法呀,拿扇子呀,拿道具呀,牵马如何牵,带马如何带……”

这就是张元业老先生接受我们采访时的开场白。他的嗓音沙哑中透着女性的温婉之气。温婉是因为他以小旦的身份出道,沙哑是因为后来改唱男声累坏了嗓子。

月影底下学秧歌

张元业出生于一个大秧歌戏世家,他给我们讲儿时的趣事:“从小我就对大秧歌很着迷。别的孩子看秧歌是看红火,我不,我就专门瞅人家是咋表演的。看人家的眼神儿,身段儿,指法儿……散了戏回到家,黑间家人都回屋了,我就自个儿在院子里比划。翘起兰花指,指一下,看一下,借着月亮投下的影子看自己的姿势。正巧村里一个串门的人进来看见了,就对我父亲说,你儿子神经啦?一个人在那比划啥哩?父亲就说,他爱好这个,让他自己去学吧。”

张元业8岁就跟着爷爷学大秧歌的各种基本功。11岁上,爷爷说他是个唱女角的,唱旦的。从这时候起,张元业开始旦角的练习,从旦角的走法开始,每天早上半个多小时,直走到两腿酸痛大汗淋漓为止。基本功扎实了,爷爷开始教他小戏,《打酸枣》、《小牧羊》就是那时学下的。

14岁时张元业正式拜大秧歌老艺人薛宏为师,并在父亲成立的大秧歌班社正式上戏台演出。那个年代还没有女演员,张元业便跟随薛宏苦钻青衣这个行当,19岁时担任青衣主演。1953年秋季县里召开物质交流大会,父亲的兴隆班社一连演了7天。县长相中了这个班社,就把他们留在县里,让他们卖票演出一冬。1954年,经县里批准,兴隆班变成了新乐剧团。带着县里出具的证明,他们开始名正言顺地到各地演出。班社的足迹遍布内蒙古、陕北一带,省内从雁北演到太原。“从这时候起,我父亲就不再作主剧团的事了。团里人就说,你给咱当团长吧。当就当,我就成了剧团的团长。1956年1月2日,新乐剧团被省里批准为正式专业剧团,我一直干到1990年退休。这以后,团长的担子就交给了我儿子张福。”张元业老先生记忆力惊人,几十年从艺路上的关键点记得一清二楚。

我们对山西北方这个小剧种充满好奇,“张老师,给我们唱上一段大秧歌吧。”一听让他当场开唱,张元业脸上的表情瞬间生动起来。思索片刻,他说“那我就给你们唱段《小牧牛》”。

“正月里来哎嗨呦,什么哪花儿开嗨呦。”(女)“正月里来哎嗨呦,灯草花儿开嗨呦”。(男)“你是奴家的哥哥呀”,(女)“你是哥哥的小妹子儿”。(男)“正月里的灯草花儿花儿开得红,一朵一朵灯草花儿伊呀哎嗨呦”。(合唱)

“二月里来哎嗨呦,什么哪花儿开嗨呦。”(女)“二月里来哎嗨呦,迎春花儿开嗨呦”。(男)“你是奴家的哥哥呀”,(女)“你是哥哥的小妹子儿”。(男)“二月里迎春花儿花儿开得红,齐不拉达哎嗨呦,花不溜丢过来了,一朵一朵迎春花儿伊呀哎嗨呦。”(合唱)

清新悦耳的小词小调,眉目间的传情达意,令人陶醉!

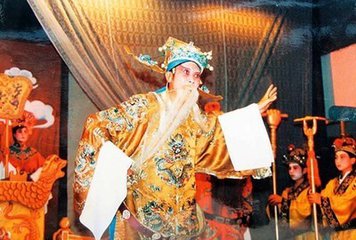

喜怒哀乐醉煞人

在60多年的从艺生涯中,张元业先后在《夜宿花亭》《明公断》《断桥》《三娘教子》《芦花》《三复生》《对菱花》《武家坡》等大秧歌传统剧目里饰演青衣角色。特别是他在《武家坡》里扮演的王宝钏一角尤为被观众喜爱,张元业的运眼、行腔、吐字、归音和甩动的水袖弥漫着一股先天的悲怜情韵,他有一种将最戏剧化的程式还原到生活中来的禀赋,同时他还有一种将日常化的动态提升到戏台上的能力。因此,在戏中他就是王宝钏,王宝钏就是他,他的一恨、一怒、一喜、一悲、一伤、一哀,都是那么的淋漓、那么的酣畅、那么的投入,紧紧地抓着观众的心,让观众与他同喜同怒同哀同乐。无论演出走到哪里,都要被观众点名非他唱王宝钏不可。上世纪70年代后,他主攻须生,先后塑造过《赵氏孤儿》中的陈婴、《九件衣》中的问官、《杀惜》中的宋江、《汾河湾》中的薛仁贵等角色。因为从小耳闻目睹大秧歌,张元业凭借扎实的基本功和对大秧歌的酷爱,不仅能将“青衣”和“须生”这两个不同性别反差极大的角色运用自如,而且对生旦净末丑的角色样样精通,台步、髯口、梢子、帽翅等都有功底,他还能根据剧情的需要捏塑数十种面具,尤其对某些剧目中的特技表演更是逼真形象,如“吐火”、“刀砍颜面”这两个特技是当年其父亲的绝活,一直不外传他人,只传自己的徒弟或子女。

张元业改演须生,这话还得从每年雁北地区文化局召开的剧团团长会上说起。大同耍孩儿的 “小飞罗面”薛国治在1962年年会上对张元业说,现在剧团都招女演员了,很多人都转行了,就剩咱俩还在唱女角,咱也转吧。好啊,他欣然同意。从那以后,张元业须生、老旦、彩旦、三花脸、小生都演遍了,而观众们还是对他的旦戏情有独钟,“看看元顺旦,三天不吃饭。”这是在民间长期流传的一句话。“老乡们还是喜欢我的小旦戏。前两年我跟剧团到外地去演出,有两个老汉拉着我的手,非让我演《合凤裙》。我说快80了,不能演了。他们说老了也看你,不演不让开戏。本来定的3点开戏,4点了还开不了,最后请来村支书戏才开场。去忻州的原平演出时,老汉们都还记着我,嚷嚷着说这是老元顺来了,让我给他们演《扫窑》(饰王宝钏)。我说演不动小旦了,他们就说你要不演啥都不能开,坐在前面的年轻人年轻气盛,手里拿着家伙,附和着说要是敢演别的就打啦……”

说起观众的喜爱程度,张老先生无比动情。

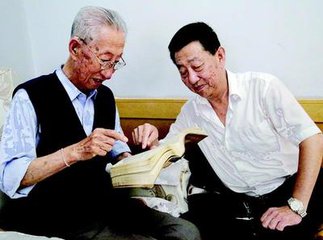

搬着字典搞保护

大秧歌的内容都是祖上一辈辈传下来的,那时候没有剧本,艺人们都是口对口地念戏。多年来,张元业对秧歌剧目的曲牌、唱腔进行了整理、改编,并将20多种地方民歌、山歌运用到秧歌当中,丰富了大秧歌。他真诚地对我们说:“和我一起出道的艺人已经不多了,自己的年岁也一天比一天大,想在有生之年把大秧歌剧团演过的剧目整理出来,让这些宝贵的财富留给后人。”据了解,张元业已经把40多本朔州大秧歌的传统剧目整理出来给了朔州大秧歌剧团,张元业说他现在每天一有时间就做回忆整理工作。此外编写了剧本《胭脂案》《苏小妹三难新郎》《太平水库》《三亲家》《多情冤家》。我们问他是什么文化程度。他很有些羞涩地说:“小时候上过几年私塾房,读过百家姓、三字经、四谚杂字、五谚杂字。剧目整理过程中有不认识的字就查字典。”

他的大儿子张福现在是大秧歌剧团的团长,也是大秧歌的第六代传人。前一段时间,我们就听说朔州大秧歌剧团准备委托大同艺校为剧团培养戏剧表演、戏剧音乐方面的学员40名。7月25日,我们到朔州的那一天,得知第二天就是对新学员进行考试的日子。张元业和张福父子俩显得既兴奋又紧张。张元业说,复试的时候他会参加,他还会担任教学工作。如果能把演员留住,剧团就有希望了,大秧歌也就不会消失了。

结 语

访谈过程中,张元业常常会情不自禁、旁若无人地独自沉浸在对往事的回忆中,沉浸在舞台上的角色中。当他做起青衣的动作时,这位年近80的老人突然之间就给了我们一种古代女子妩媚的感觉!他的眼神里充满了柔情,这一刻,也让我们对他所扮演的角色充满了遐想。虽然我们对大秧歌不是很熟,但通过他的一招一式,不难想象那个让这个家族迷了10代人的剧种的魅力。这个家族因一个割舍不下的小剧种快乐着,这种快乐感染着观众,感染着每一个接触他们的人。

我们山西的小剧种之所以能传承至今,是因为有像张家这样的人酷爱着并用心传承着。

为此,我们感慨万端。 ■