【河南·传统戏剧】大弦戏(国家级)

2017-03-21 16:45

大弦戏原称公兴班,又名弦子戏,是一个古老而稀有的汉族多声腔戏曲剧种之一,它以河南开封、濮阳为中心,流行于河南省东北部、河北省南部、山东省西南部一带。一般认为大弦戏与唐代宫廷的梨园戏有一定的渊源关系,在演变发展过程中又继承了宋元杂剧北曲的传统。大弦戏剧目原有五百余本,现存百本左右,内容以忠奸斗争、杀伐征战及除霸安良为主,代表性剧目有《反五关》、《黑石关》、《杨府选将》、《战洛阳》、《下南唐》、《孙武子兴兵》、《黄花寺》、《西厢记》、《两架山》等。

大弦戏是流行于河南省东北部、河北省南部、山东省西南部一带的一个古老剧种,其范围以河南省的开封、濮阳为中心。 其名字来源是因为大弦戏曲牌起奏均以"三弦"领头起板。

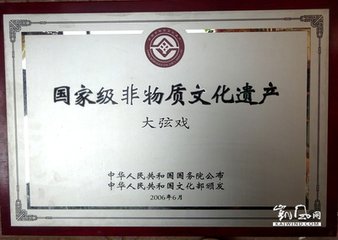

2006年5月20日,大弦戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

大弦戏是流行于河南省东北部、河北省南部、山东省西南部一带的一个古老剧种,其范围以河南省的开封、濮阳为中心。其名字来源是因为大弦戏曲牌起奏均以"三弦"领头起板,所以叫"弦子戏"。至于冠以"大"字,是因为濮阳大弦戏起源于唐朝宫廷梨园御戏,为"梨园弟子"所创。唐王朝衰亡后,唐朝宫廷"梨园弟子"纷纷迁往宋都开封。为纪念梨园的祖师爷唐玄宗,"梨园弟子"还在朱仙镇建了一处庙堂,俗称"唐王庙"。直到上世纪40年代,朱仙镇的群众还敲锣打鼓迎接到那里去的濮阳大弦戏团社,并四处传告:"御戏进镇了,都不要说狂话"。演员们到街上买东西格外便宜,有的甚至不收钱。过去其他剧种的演员都称濮阳大弦戏演员为"师傅",而濮阳大弦戏演员是从不称其他剧种演员为师傅的。每逢迎神庙会,会主必亲带香、烛、纸、炮去请弦戏,先得给弦戏供奉的"祖师爷"(唐玄宗)烧香、叩头、放鞭炮,然后,弦戏班才应邀前往。若与其他剧种对戏,必先等弦戏打开锣方能开戏。当年大弦戏的繁荣和在人民群众中的地位可见一斑,人们尊大弦戏为戏剧之祖--郎神唐玄宗所创建的"梨园戏"为正宗。

濮阳大弦戏原称"公兴班",自宋朝年间座班于濮阳至今千年不散。抗战时期濮阳大弦戏班积极宣传抗日,归冀鲁豫军区管辖,为抗日战争和解放战争做出了贡献,并涌现出多名英烈人物。解放后该团归平原省管辖,更名为"新新剧社",1953年平原省撤销,复归濮阳县所辖,又更名为濮阳县大弦戏剧团。"文革"中大弦戏剧团曾被一度砍掉,后经多方努力,1973年国务院文化组、河南省委宣传部专门下文保留了这一稀有剧种。

大弦戏

濮阳大弦戏源于唐代宫廷音乐。在王国维《宋元戏曲史》一书中提到的诸多唐宋大曲里,其中[黄莺儿],[出队子]、[调笑令]、[滚绣球]、[海里花]、[江头金桂]、[拉花甘州]等均原汁原味地保留在大弦戏的曲牌之中,从其拥有众多大曲和在大曲中又有其核心"五大套曲"的情形来看,宋代以前大曲联套现象在该剧种得以印正。

至今还保持着古代的演出形式,如唐代以前的"跳加官"戏和宋元杂剧中的"滑稽戏"(如"拉江须","打关西"等),"拴搐艳段"(如"拐妗子"、"奇中遇"、"观灯"等)、"赤脚戏"(如"薛刚打朝"、"西岐"、"红 大弦戏娘下书"等)。这些特征证明濮阳大弦戏至少在宋代即已存在,元代趋于成熟,明初进入鼎盛期。滑县早在明弘治十一年(1498年)就有大弦戏活动的踪迹(在"滑台重修明福寺碑"的副碑上有:"……以上布施,除修葺佛塔外,敬献大梆戏、大弦戏各一台"的记载),明万历年间有规模较大的班社"公兴班"座班滑县。清朝大弦戏到了鼎盛时期,班社增多,仅汴梁一带就有十八班社,分"礼"、"敬"、"旺"三门,后"礼"门出去了山东;"敬"门流入滑县;"旺"门去向不明。"敬"门流入滑县与"公兴班"合并,实力增强,影响较大。清光绪年间,易名"大兴班"。1948年被冀、鲁、豫边区政府命名为"民众剧社",归平原省管理。1952年移交滑县,并被命名为"滑县大弦戏剧团",1960年濮阳县大弦戏剧团撤销,与滑县合并,称滑县大弦戏剧团。1969年(文革期间)与滑县豫剧团合并,大弦戏在全国绝迹,1979年恢复建制。

传统剧目

大弦戏历史悠久,传统剧目众多,擅长演出的打、破、反、战、斩等一类的袍带戏和架子花脸戏就有200余部。如:五平、五关、五打擂、十二山。《平王庆》、《平西辽》、《平东方明》、《平安王》、《平方腊》、《雁门关》、《反五关》、《虎牢关》、《过五关》、《守五关》、《燕青打擂》、《鲍金花打擂》、《秦琼打擂》、《呼延庆打擂》、《杨七郎打擂》、《两架山》、《牛头山》、《赵公明下山》、《殷洪下山》、《广武山》、《李密下山、《三霄下山》、《火灵圣母下山》、《张奎下山》、《临潼山》、《孙膑下山》、《黑虎山》,还有《杨府挑将》、《薛刚打朝》等。