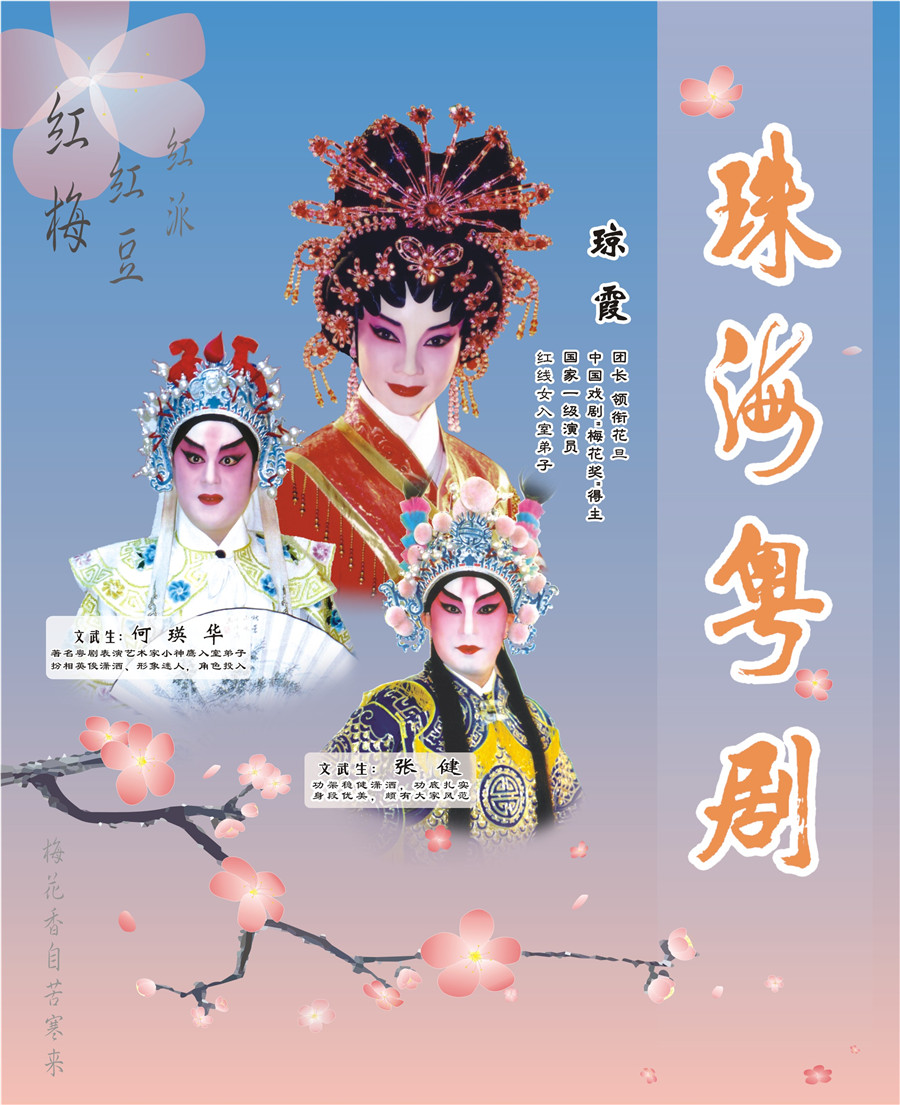

【传统戏剧】粤剧(珠海市)

2018-03-12 13:50

粤剧,又称大戏,有五百多年历史,是岭南文化艺术的瑰宝。周总理生前赞扬“昆剧是江南的兰花,粤剧是南国的红豆”,故粤剧有“南国红豆”美誉。

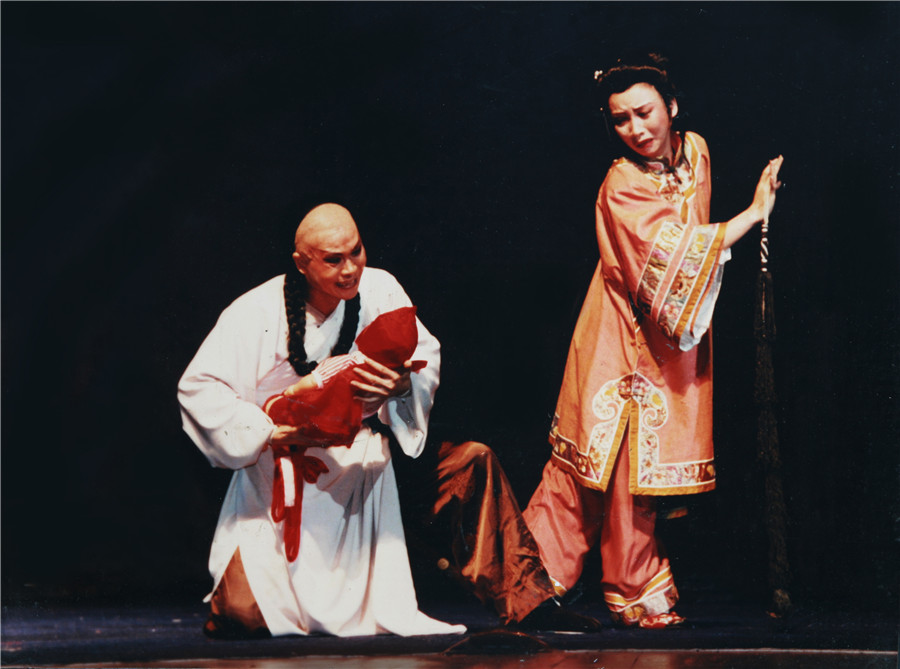

粤剧是中国南方影响最大、传播最广的一大地方剧种。早在明代成化年间(1465年—1487年),广州、佛山便有“广班”和“广府戏”,“一唱众和”在珠江三角洲地区演出。清代乾隆二十二年(1757年)实行广州独口经商,商贸文化南来北往,“广府戏”吸收了北方秦腔(梆子腔)、安徽二黄腔、江苏昆腔、江西弋阳腔的优点,融合了本地区的民间乐曲和时调,形成了粤剧。粤剧经历了太平天国时期15年禁演,又经历了晚清至民国初年的发展成熟,自抗日救亡运动的蓬勃兴起到新中国成立后的健康发展,出现了繁荣兴旺景象。剧目从早期的《六国大封相》、《西河会》、《仕林祭塔》到《宝莲灯》、《胡不归》、《赵子龙催归》,再到建国后的《搜书院》、《关向卿》、《山乡风云》等等,累计剧目多达一万一千多个,堪称世界之最。表演角色呈现“六柱制”:文武生、小生、正印花旦、二帮花旦、丑生、武生,讲究声、色、艺。伴奏乐队吸收西洋乐器,分管弦乐、打击乐两种。舞美与灯光日趋现代化。粤剧剧情环环紧扣,推向高潮,武打表演粗犷质朴、绝活纷呈,深为粤桂琼人民、港澳台同胞以及海外华人华侨的喜爱。

珠海是个侨乡,有深厚的粤剧文化根基,清代以来广府人家祠堂打醮请“大戏”,水上人家“天后诞”请红船来做“大戏”。曲艺社、八音队和业余粤剧团适时生存,此起彼伏。唐家湾诞生了著名粤剧艺术家唐雪卿(1908—1955)、著名粤剧编剧家唐涤生(1917—1959),他编的《帝女花》《紫钗记》等剧目为粤剧范本。珠海粤剧团自1962年创办以来,经过曲折发展,曾创作演出《莲池仙影》、《一代情僧》、《秦宫冷月》、《伶仃洋》四个剧目,剧团人才辈出,培育出姚志强、赖琼霞两位粤剧名伶,他们曾获中国表演艺术最高奖“梅花奖”殊荣,在粤港澳艺术界声望甚高。

然而,粤剧毕竟是舞台综合艺术,受诸多条件限制,在市场经济大潮中曾出现大起,之后出现大落。如今,粤剧在电影、电视和新兴网络中生存,它开始衰落,后继乏人,如不及时采取保护措施,恐会消亡。幸得2009年获联合国教科文组织肯定,列入人类非物质文化遗产名录。

珠海地处中外经济文化交往的窗口,理应担当粤剧保护和传承的责任。