【传统美术】蚕花剪纸(德清县)传承人:汤小娥

2018-01-13 14:29

汤小娥,女,德清县,蚕花剪纸传承人

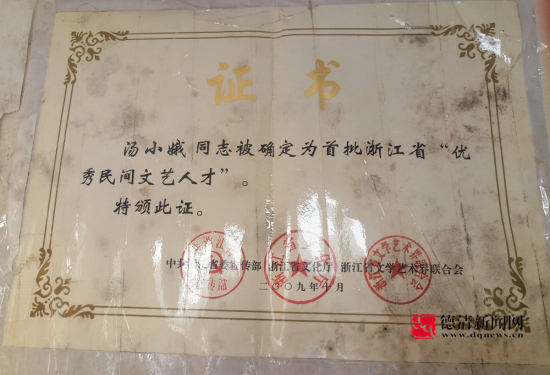

近日,钟管镇东舍墩村,85岁的省级非物质文化遗产蚕花剪纸传承人汤小娥坐在工作室沙发上。虽然不久前摔了一跤,但她精神矍铄且行动敏捷。对着满满一墙的剪纸作品,汤小娥向记者回顾了这一路走来的生命历程。

谁是她剪纸生涯中最重要的人?谁让她爱上了剪蚕花?谁是她第一位启蒙剪纸师父?现在蚕花剪纸传承又碰到了什么困难?

剪纸生涯最重要的两个人

在汤小娥八十多年的人生历程中,有两个男人扮演了相当重要的角色,一个是爷爷汤春生,一个就是丈夫梅云乔。

汤小娥的剪纸,是以蚕花出名的。以前乡里多的是养蚕人,而养蚕需要讨吉利,蚕花剪纸就是用大红的薄纸来剪一些动物或吉祥的造型,养蚕人请去放在蚕房,以求得蚕茧丰收。而汤小娥蚕花剪纸的巧思,从源头上来说,是因为家里有个养“龙蚕”的爷爷。

“龙蚕”是流行于德清东部蚕桑产区的一种传说,养一个龙蚕,就可以做十八车无头丝,意思是可以连续不断地抽十八车蚕丝。汤小娥的爷爷汤春生是钟管曲溪汤家墩上一个有名的养蚕高手,连年养出好蚕,八张蚕种都有好收成,汤春生名闻乡里。为此,当年10岁的汤小娥从心里崇拜爷爷,也对养蚕有了很深的感触,为她以后创作蚕花剪纸打下了感情基础。家里养蚕,条件不错,汤小娥还上过五年民国小学堂,在那个年代的农村,也算是难得的启蒙教育了,这也为她日后的创作打下了一定的文化基础。

少女时代的汤小娥喜欢唱越剧。16岁那年,她随当时的本地社戏班子到县城去唱越剧。没想到,爱情的绣球向戏台上的她抛来。生命中另一个重要男人登场。汤小娥在戏台上唱《十八相送》和《楼台会》,正唱得眼波婉转,没想到一下戏台就被一个壮实的小伙子抱在怀中,并且向她求婚。小伙子名叫梅云乔,已经在台下观察她一个星期了。

媒人赶到汤家说媒,两个人相差十岁,但双方家长和两个年轻人感觉都不错,亲事成了。从此爱情就滋养了两人一生,成就了一段67年的爱情佳话。“三周年了,老头子是93岁那年走的。”汤小娥深情地回忆着梅云乔,说他是对自己最好的人,这67年来两人从未吵过一次架,每次都是梅云乔让着她宠着她,两个人走路时碰到水坑,梅云乔就会抱她绕过水坑。爱情的滋养,丈夫的宽容与赞赏,让她有心情、有闲时去创作一幅又一幅蚕花剪纸作品。

跟鲁阿太学成剪纸绝技

20岁左右那一年,汤小娥听说一位名叫鲁阿太的剪纸高手有一手剪蚕花的巧活儿,她慕名前往学习。汤小娥记得很清楚,当年她先学的是一张菱花。白天跟师傅学,晚上天天自己揣摩。没多少时间,她剪出来的菱花活灵活现,拿出来让父亲和梅云乔欣赏后,梅云乔禁不住连声夸赞:“聪明,可以出师了!”一年后,汤小娥就走上了自主创作的蚕花剪纸之路。

乡间蚕花剪纸,需求量最大的就是摇钱树和聚宝盆等。在上世纪八九十年代,江南蚕桑丝绸产业达到巅峰,蚕花剪纸的需求量也达到了高峰。汤小娥在蚕事时节,时常开夜工创作大量剪纸以应付乡邻的请求。

在其他时节,汤小娥也没闲着,创作了一幅又一幅生动有趣的剪纸作品,题材也从原来的“讨彩头”蚕花剪纸,发散到其他领域。在工作室墙上,除了喜鹊报春,石榴花开,虎头虎脑等传统花纹图案外,还有一幅宝塔图案引人注目。汤小娥说,那就是钟管镇的辉山塔。她只是跑到塔边去看了一眼,回来就将一幅辉山塔剪纸剪出来了:这幅剪纸与其他剪纸都用大红纸不同,它采用的是蓝色纸,图案是一个七层宝塔,塔尖旁边分别是两棵桃树,长着两颗鲜美的桃子,一对喜鹊与桃树相映成趣。老人创作的另一幅代表作,是双龙福降。“双龙福降”四个汉字和周边花纹等组成一幅复杂的图案,长约一米,宽约60厘米,老人说这是她用整整八天时间来创作完成,是她的精品代表作。

除了从鲁阿太那里学到基本功外,这种通过观察、提炼最终自己构图并剪纸的功夫,过目不忘、看上一眼就能剪的绝技,是民间老艺人天资聪颖加勤学苦练的结果。希望传统技艺有传承

作为省级非遗传承人,汤小娥曾经教授过无数孩子学剪纸。可是迄今为止,汤奶奶依然还没有继承她全部技艺的传承人。

汤小娥说,曾经有两个徒弟很聪明,学起来也很快。可是剪纸是一门需要耐心研究的细致活儿,年轻人坐不牢,外面有好工作就都走了。一个徒弟在杭州当服务生,另一个19岁的孩子因为到外面去读书,也没有坚持下去。“学这个心一定要静下来。”汤小娥说出了这门技艺入门必需的一个窍门。

现在,随着蚕桑茧丝绸产业的日趋萎缩,乡间的讨蚕花吉利的蚕花剪纸,来求取的人也比上个世纪大幅减少。对于这些,老人虽然有些失落,但也从不气馁。因此每逢传统佳节和蚕事时节,八十多岁高龄的汤小娥老人应邀出席各种传统文化传承活动,村里逢年过节请她教授蚕花剪纸,她也总是一口答应,为的就是希望能将这门传统技艺传承下去。

出处:德清新闻网