【传统舞蹈】下箬马灯(长兴县)传承人:丁贡元

2018-01-13 13:08

丁贡元,男,长兴县,下箬马灯传承人

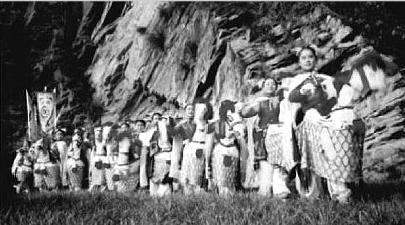

马夫拿着马鞭,随着一声声马的嘶叫,带领着一群由人扮演的白色骏马,驰骋穿梭在广阔的草原上,时而作长蛇绕行状,时而做一字奔跃状,小丑穿戴滑稽,神气活现而又快速地在阵势间穿行,马儿欢跃后,一曲曲优美的虞美人、紫竹调传来,分外悦耳,古今技艺结合,地方特色鲜明,这就是长兴民间艺术下箬马灯的神奇风采。

马灯传奇

“马灯”是长江中下游一带,在民间驱除疫鬼的活动。其渊源可追溯至《诗经》所记载的“祃祭”,即出师前祈祷胜利的“出师祭”。雉城下箬马灯,历史悠久,自南北朝时期流传至今,已有1400多年的历史。相传出生在下箬寺的南朝皇帝陈霸先,横戈跃马,南征北战,屡屡击败了北周北齐的进攻,保护了锦绣江南,公元557年,禅代称帝,建立陈朝。往事越千年,俱往矣,换了人间。斯人长逝,可陈霸先出生入死,百折不挠,敢为天下人之先的精神,作为一笔宝贵的精神财富,不断得到发扬光大。因为他出征时总是爱骑白马,且屡战屡胜,家乡人民为了纪念他,就在民间形成了扎白马调马灯这一风俗。

据传授人讲,八字桥村自唐朝以来就一直有马灯,但当初的马灯十分小巧,演出阵势也很小。

下箬马灯逢年过节为群众演出,演出场地一般在农民家门前的道场上。演员一般由20人左右组成,其中马灯演员表演者都是12-13岁的儿童,共12人,分为小旦、小生、小丑、马夫、军师、师爷等角色,马灯的道具有纸马 (分马头和马尾两部分,早期有黄、黑、白等颜色,后来都统一扎白马)、马鞭、浪伞、花扇、手巾等,表演时,小旦将纸马扎于腰间作骑马状,小生手执马鞭作带马状,丑角则打浪伞、舞扇花,众人围成一圈,载歌载舞。乐器伴奏则由大人担任,约8人,分别打击锣、鼓、镲等乐器,还有拉奏二胡、吹竹笛等旋律性乐器的人员,做为表演过程中的演唱伴奏。下箬马灯有四个传统的阵法:(1)长蛇阵(2)一字阵(3)剪刀阵(4)交丝阵,演员在小丑的带领下,按照以上阵势在锣鼓的伴奏下进行演出,跑完阵后,有专门人员演唱,马灯曲调变化多,调门高亢,又因众人参与显得更富有气氛。演唱时,一人领唱,众人和唱。当地流传的曲调有正阳腔、反阳腔、虞美人、紫竹调、拜香调等,每句唱词中常加衬词:“沙溜浪沙罗”或“哩嘻嘻”,表示欢呼之意。歌声一起,众人齐和,一呼一应,配上生动的骑马动作,显得热闹喜庆。

下箬马灯表演气氛热烈,阵势多样,演唱曲调种类较丰富,具有浓郁的地方特色。

每年庙会,下箬寺周边的村抽调童男少女用调马灯祈求来年风调雨顺、五谷丰登、国泰民安。此风兴于陈,历经隋、唐、宋、元、明、清、民国,后渐趋式微,解放初期(20世纪50年代)马灯表演在当地农村还比较盛行,后因文革(20世纪60-70年代)而停演,下箬马灯濒临失传。

薪火传承

20世纪末,在当地政府和文化部门的关心、支持下,由原下箬乡文化站站长黄墨林同志组织,会同下箬中心小学教师丁贡元、贾铨南,为了使失传的“马灯”重放光彩,专门请来了当年曾表演过马灯的老艺人,让他们回忆唱词曲调和马灯的模样。经过努力,老艺人殷琪镇花了一个多月的时间,以竹、布、响铃、鬃毛和剪纸为原料,终于扎制了24匹洁白的“战马”。同时,经多方打听,找到早年在调马灯时扮演马夫的80多岁的贾九如老人,在他的回忆指导下,有着浓郁民间韵味的正阳腔、反阳腔、虞美人、紫竹调等音乐也相继整理而成。于是,在当地学校挑选了二十多名马灯小传人,在殷琪镇、贾九如等民间老艺人的辅导下,进行专门训练。为使马灯更具完整,他们又在保持传统的基础上,对其加以改编,将整个马灯舞分为带马、走阵、收马三个部分,使其更具完整性、艺术性与可看性。近年来下箬马灯不断改进,马身从小到大,从象形到逼真,表演阵势也已加大,并备有演出服装、新的马灯等道具。

2005年,雉城镇政府和县文化主管部门再次加大了对“下箬马灯”这一民间艺术保护和发扬力度,召开了由省级著名民间文学艺术专家和长兴“下箬马灯”民间艺人以及市县文化部门领导共同参加的“下箬马灯”改编创新研讨会。对演员、演出服装和表演音乐、道具等进行了加工,马灯表演得到了不断的改进,表演阵势也逐渐壮大。

改编创新后的舞蹈《下箬马灯》多次亮相于市、县民间艺术展演的舞台,还远赴上海参加民间艺术“天天演”行街表演活动,并先后走进了县、市、省、中央电视台,曾获得湖州市“丝绸文化节”艺术展演特等奖、湖州市民间艺术大赛银奖、县群众文化艺术周创作奖等奖项,并于2006年被列入湖州市非物质文化遗产保护名录。

灯照古今

民间舞蹈 “雉城下箬马灯”,在江浙一带的马灯舞中占有重要地位,带有一般马灯舞的特征又独具自身特色,她是江浙地区优秀的民间舞蹈文化,发展、抢救、保护民间舞蹈 “下箬马灯”,在新农村建设的今天,有着极其重要的意义和价值:

陈霸先是中国历史上有所作为的帝王之一,立下的卓越功勋深得后人称赞。 “下箬马灯”表达了家乡人民对陈霸先的深切怀念。 “马”的奔腾,是帝王陈霸先战场征战的风采再现,将激励一代又一代的长兴儿女。马灯舞还是我国人民企盼风调雨顺、五谷丰登的重要形式。发掘和保护 “下箬马灯”舞蹈艺术,对了解历史,丰富和完善中国舞蹈史,都产生了一定的推动作用。

将 “下箬马灯”作为一项重要教育内容对广大群众进行爱乡爱国的传统教育,激励他们奋发向上、顽强拼搏、敢于争先、为祖国建功,为家乡争光。发掘、抢救、保护“下箬马灯”舞蹈艺术,对江浙地区乃至全国的精神文明建设,丰富人民群众的文化生活,提高人民的素质,都将产生重要的促进作用。

后继有人

为了使下箬马灯代不乏人,县有关部门制定了一系列的规划,以促进这一古老艺术形式的持续发展与创新:

1、成立雉城镇民间传统文化 “下箬马灯”再加工,再创作工作班子,进一步完善和健全 “马灯”创作方案,并加以实施。

2、进一步加强马灯表演队伍建设,加大表演阵势,重新精心选拔演员,并在学校中开设 “马灯表演”传习班,作为雉城镇学校第二课堂的一项重要内容。

3、邀请省民间艺术家及知名音乐制作人实地采风,完善故事情节,优化配乐。

4、服装和道具等重新设计、更新、提高。

5、表演形式及内容进一步改编创新,集古今文化于一体,表现出浓郁的地方特色,强烈的民间艺术风格和鲜明的时代精神。

6、设立具有一定档次和品位的 “下箬马灯”陈列室。

民族民间艺术资源的保护和传承是一项刻不容缓的任务,长兴人将认真挖掘、开发、保护“下箬马灯”艺术资源,力争使其成为我县民间艺术精品,并再次登上高水准的舞台,在丰富人民文化生活的同时,再创我县民间艺术的辉煌,为我县社会主义新农村建设作出新的卓越的贡献。

思考:长兴民俗文化的保护与传承

在民间文化并不平坦的保护之路上,要全面、科学、准确和系统地将民间文化保护好,绝不是一朝一夕的事情。在社会主义新农村建设的背景下,可以从下几项工作入手:

1、建立经费机制。近年来,各级政府越来越重视对民间艺术的资金投入,但政府拨款与民间艺术发掘、保护、发展所实际需求的资金量之间还有差距,有必要建立一种经费保障机制,通过政府补助一点、乡镇部门筹集一点、企业个人赞助一点的方式,让龙舞等民间艺术得到官方和民间的共同资助,为其稳定传承进而发扬光大提供良好的经济保障。

2、健全培养机制。近年来,随着政府对民间艺术的普及非常重视,我县 “百叶龙”、 “林城狮舞”等民间艺术不断发展,民间艺术爱好者的队伍明显扩大,很多年轻人也加入到队伍中来,但民间艺术人才年龄偏大的现象较为普遍,因此,既要重视保护原有民间艺术者,又要注重发掘、培养新的民间艺术人才。

3、创新调控机制。长兴本地民间艺术积淀相当丰厚,应该尽早组织相关的专家学者,开发本地区潜在的各类民间艺术项目,对它们进行更加深入的调查研究,制定可行的发掘和培育机制,结合长兴特色文化活动、特色文化项目、特色文化基地的创建,让深埋在民间的艺术重见光明。就民间艺术来讲,其民间性的特点决定了它不可避免地会有迷信的、消极的因素存在,在对待此类民间文化时,要切合实际,在适应群众心态的基础上加以适当的引导,制约迷信等不健康因素,把握精髓,摒弃糟粕,增添与现代审美观念相适应的新的艺术内涵,慢慢将其转换成健康的群众文化。这种 “适应”下的调控,不仅能够转变少量不健康的因素,更可以使民间文化由单一的强调娱乐性,向集时政宣传、科学教育、体育等于一体的综合性大文化拓宽,由纯文化行为 (活动)向融文化、经贸、旅游等为一体的经济领域拓宽,使民间文化真正充满活力,生生不息。