【民间文学】防风神话传说(德清县)传承人:欧阳习庸

2018-01-12 15:42

欧阳习庸,男,德清县,防风神话传说传承人

有关防风传说,大家一定都有耳闻,因为就产自我们下渚湖街道,还有防风山、防风祠等防风元素在哦!昨天,非物质文化遗产防风神话代表性传承人欧阳习庸先生来到我们街道,为二都小学的学生们上了一堂生动的“防风”课。

欧阳习庸先生简介

欧阳习庸生于1926年3月,籍贯福建泰宁。湖州市民间艺术家协会会员、德清防风文化、地方文史研究者。与钟伟今合编《防风氏资料汇编》(增订本)、《痕迹》等多部著作;发表防风文化研究论文30余篇。点注《道光武康县志》。三次出席中国防风神话学术研讨会,被授予湖州市非物质文化遗产防风传说代表性传承人证书。

▲带上红领巾,今年92岁高龄的欧阳习庸先生便开始声情并茂的为二都学生们讲解防风文化的由来及相关传说。

▲防风祠里话“防风”,二都小学的学生代表们听的格外认真。

▲值得一提的是,如今修缮一新的二都小镇标志性建筑防风祠也曾是欧阳习庸先生和几位学者牵头重建的。

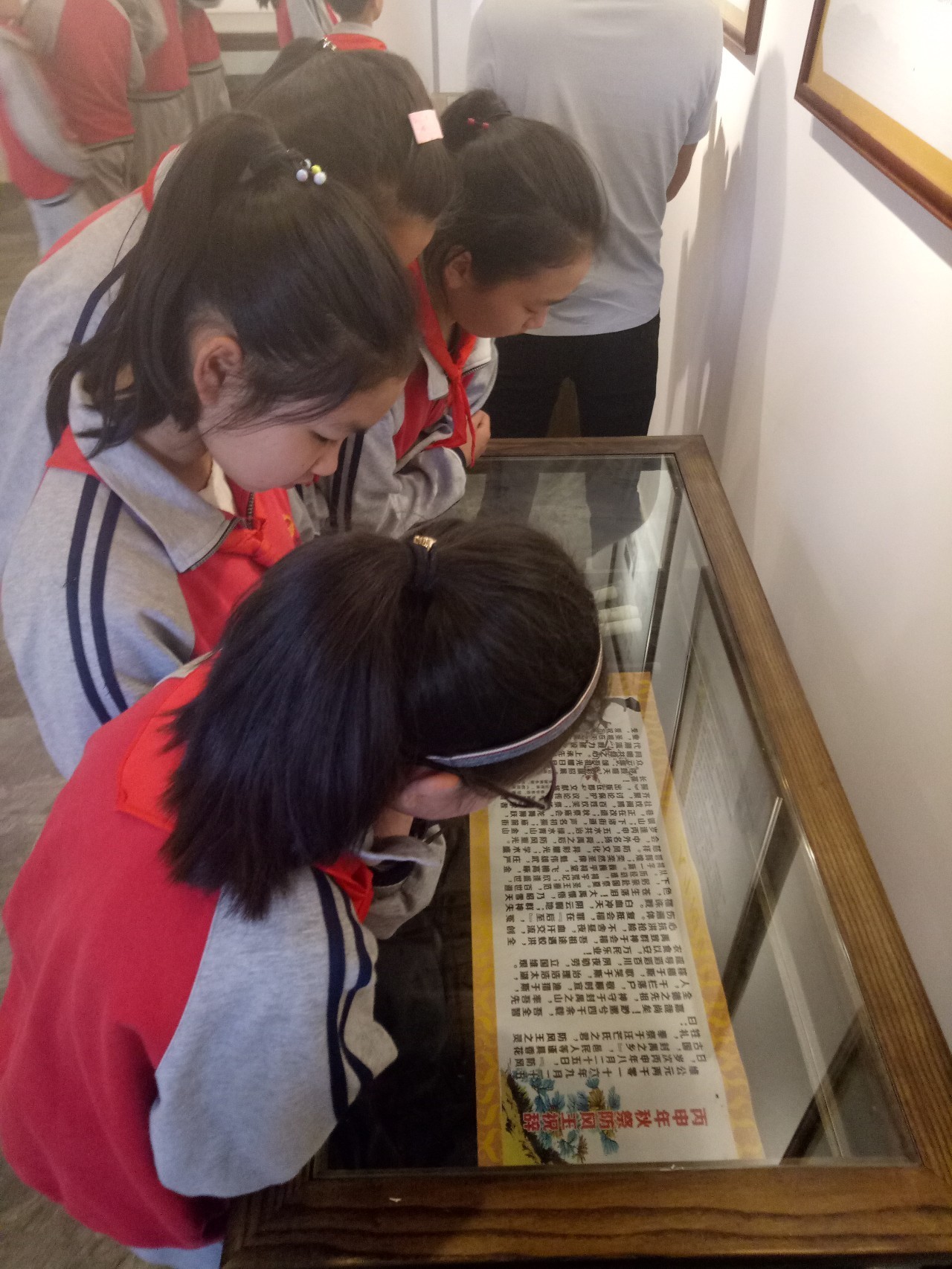

▲听完课,孩子们就在欧阳爷爷的陪同下,参观了二都小镇内的防风文化传习所,现场感受防风文化的研究历程。

▲学生代表专心致志的阅读防风文化节上的祝词。

听完、看完

学生们一致表示受益匪浅

对于防风文化

你知多少

▼

防风山

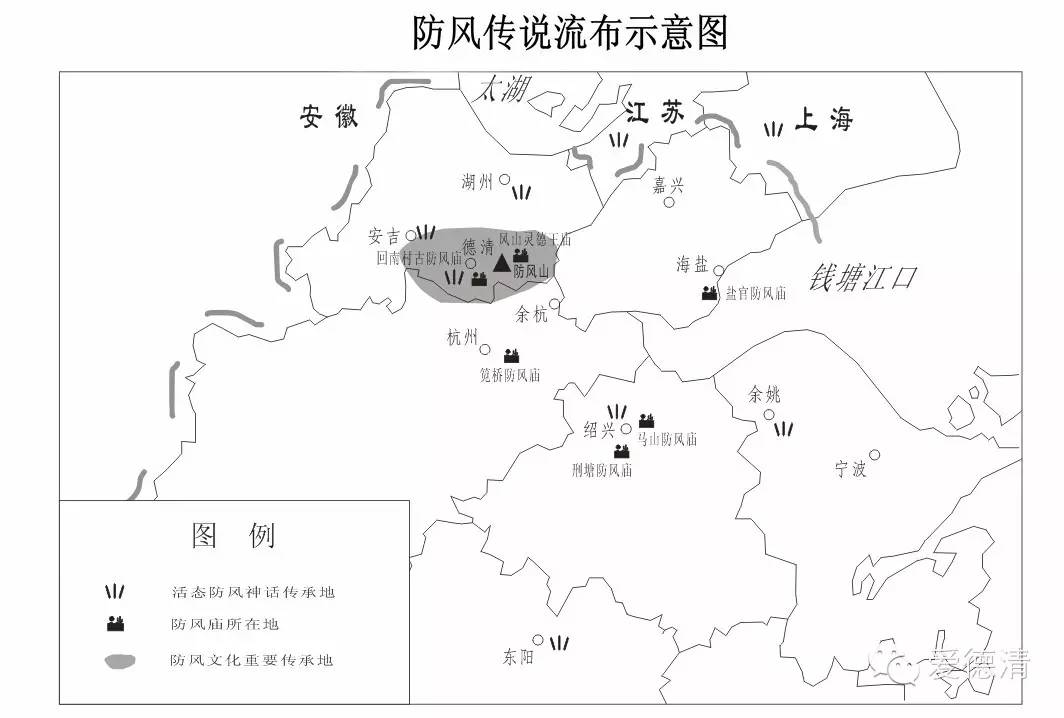

位于下渚湖北岸的防风山海拔仅125米,东起观音岭,西连茅田畈,北至资福寺,南麓为二都集镇,防风山又名风山、封山、风渚山。

唐天宝六年(747年)改名为防风山。防风山蝙蝠禅寺北有“封山石室”,俗称“蝙蝠洞”,雅号“封公洞”,《山海经》中称之为“大人之堂”。夏日凉爽,洞穴常年滴水,人入无汗。道光《武康县志》载“洞中广容百席”,放得下百桌宴席,相传为防风王居所。

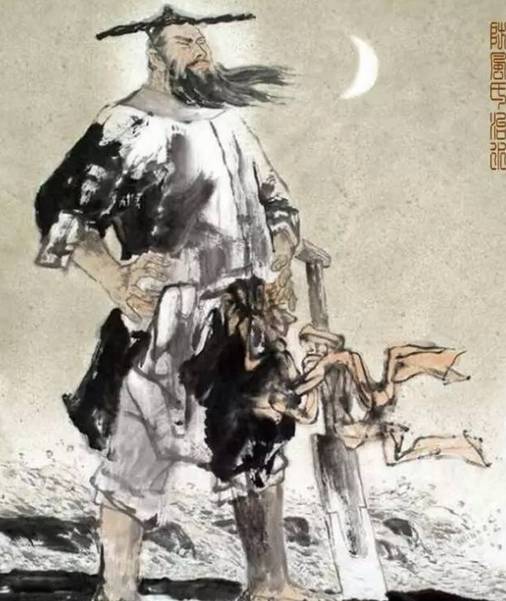

防风王

防风氏本来是个历史人物,一个统领部落族人的诸侯。但在古代文献记载中,却变成了一个神,一个超现实的巨人。

文献记载

《韩非子·饰邪》

禹朝诸侯之君会稽之上,防风之君后至而禹斩之。

《史记·孔子世家》(司马迁)

吴伐越,堕会稽,得骨节专车。吴使使问仲尼:“骨何者最大?”仲尼曰:“禹致群神于会稽山,防风氏后至,禹杀而戮之,其节专车,此为大矣。”吴客曰:“谁为神?”仲尼曰:“山川之神足以纲记天下,其守为神,社稷为公侯,皆属于王者。”客曰:“防风何守?”仲尼曰:“汪罔氏之君,守封、禺之山,为厘姓。在虞、夏、商为汪罔,于周为长翟,今谓之大人。”

神话传说

相传尧王时,共工撞断天河柱子——不周山,神州洪水泛滥,汪洋一片。住在南方的防风身材高大,用手将天上的泥灰取下来填洼坑,结果,泥灰化成大山,把洪水挤进海里。尧见防风治水本领大,便把封山、禺山(今二都、三合乡)一带赐给防风。后来,禹治水来到南方,向防风请教治水方法。禹照防风挖坑开沟法治水,获得成功,封防风为防风国君。夏禹治水成功后,在会稽山开庆功会,防风因山区泛洪,帮百姓打捞财物迟到。夏禹盛怒之下,将防风斩首。

数月后,禹下乡察访民情,了解到防风迟到实情,深感内疚,便敕封防风为“灵德明王”,令防风国建造防风祠,供奉防风神像,每年三月初三、八月廿五两祭,禹亲临祭祀,并载人夏典。

防风氏

“防”的地名以山东为最多、最早,河南、浙江、湖北的古“防”地都是从山东迁去的。防风氏以“防”为氏,原为山东土著。古代有四个风姓国,皆在山东。“防风氏”是重二氏以为氏。

封嵎之山是防风氏的老家,西周以前封嵎应在胶东半岛北部的黄县、蓬莱一带。三国时,吴国韦昭注《国语》曰:“封,封山;嵎,嵎山。今在吴郡永安县也。”一山变为二山,地点也搬到了今天浙江德清的三合乡。今德清三合封、禺山一带,防风氏传说特盛,东周以后,这一带当是防风氏族裔的重要聚居地。

防风族裔

关于防风氏的姓,《史记·孔子世家》称:防风氏本为厘姓,夏朝时诸侯国。到了商代,防风氏国改为汪芒(一作汪罔)氏国,为漆姓。

以“汪芒氏”为这氏族的别称,防风国也就另号为“汪芒国”。又据《通志·氏族略》:汪芒国君的支庶子孙以国名命姓,为复姓汪芒氏,后省文去字为汪姓。可见,防风氏族裔,今为汪姓。

据胡尧著《中国姓氏寻根》(上海文化出版社1987年):防风氏“国人后来迁居湖州一带的山里,称为汪芒氏。战国时楚国灭越,汪芒氏也被攻破,后来逃到西南部的歙县一带,改称汪氏”。

看完以后

是不是对防风文化更了解了

当然

也欢迎来我们防风文化为主题的

二都小镇游玩哦!