【江苏·传统技艺】金陵刻经印刷技艺(国家级)传承人:马萌青

2017-03-13 11:20

2016年是南京金陵刻经处成立150周年纪念日,经过多年来的抢救性保护,一些曾经境况濒危、后继无人的传统技艺,重新恢复起健康有序的传承链条,焕发出新的活力。本报将推出“金陵神工、匠心传颂”图片系列专题报道,带领读者近距离领略金陵匠人的传世技艺。

金陵刻经处作为我国近现代第一家由佛教学者创设的集编校、刻印、流通为一体的佛教文化机构,它对我国佛教文化的继承和延续起到了非常重要的作用。在这150年里,金陵刻经处几度兴衰,而始终不变的是,刻经艺人手尖上飞舞的木屑。

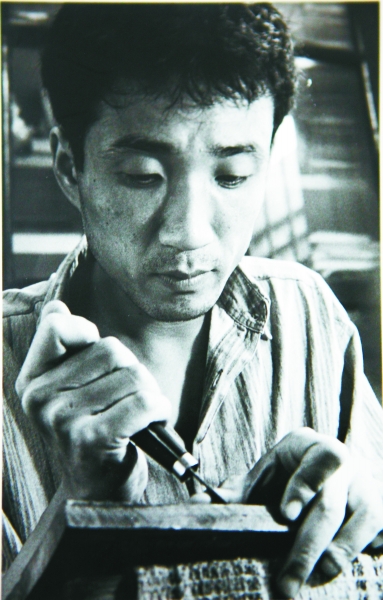

马萌青,金陵刻经处第六代刻版传人,也是金陵刻经印刷技艺国家级代表性传承人,在金陵刻经处刻经已有30多年。通常,马萌青每天都是静静地在这个白墙灰瓦的老房子里展开一天的工作。这座位于淮海路上的金陵刻经处,是典型的寺庙风格。1981年,马萌青高中毕业之后,就从刻经处的老师傅们的手里,接过了刻刀。不过他清晰地记得,冬天窗外呼呼地吹着风,握着冰冷的刻刀,他的手被冻僵了,刻刀是冰冷的,办公室里需要生着炉火才能伸出手来。马萌青的左手无名指有一小块残缺,那是十多年前在补一块老版时,由于发力太大,不小心削去一截手指。在马萌青看来,如果不握着刻刀,那就是一双废手。可是一旦握上了刻刀,那只手就又成了天底下最灵巧、最完美的手。

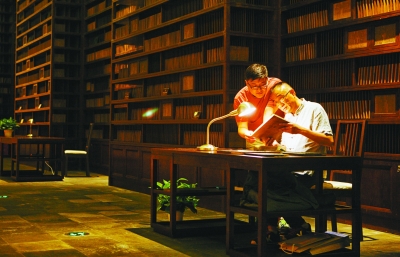

相比于简单易操作的数码印刷,雕版印刷显得过于落后与陈旧。令马萌青欣慰的是,除了原本跟随其学艺20余载的邓清之,从2012年开始,刻经处多了两名新徒弟。学习古籍修复专业的王康和刘鼎一,两名90后的到来,也为刻经处增添了几分朝气。尽管师徒三代同堂,一共只有4个人,但在马萌青心里,却有种人丁兴旺的满足。