【江苏·传统技艺】剧装戏具制作技艺(国家级)传承人:李荣森

2017-03-13 11:14

桃花坞西百花巷4号,是一片“面容倦怠”的老厂房。

这里,曾是苏州剧装戏具厂的全部。时光流转,这个50多年的老厂的生产基地早已搬离老城区,如今只剩下苏州剧装戏具厂不足1000平方米的经营场地。

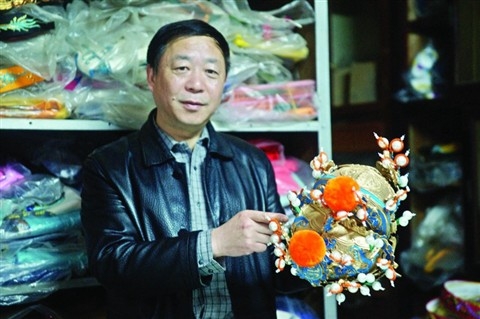

李荣森,剧装戏具制作技艺的国家级“非遗”传承人、苏州剧装戏具合作公司董事长、总经理。56岁的他,在讲述老厂的兴衰变迁时,不禁感慨万千。因为这里,有他一直守护的剧装戏具制作技艺,和他以及同事为之奋斗的热血青春。

桃花坞非遗名片 剧装戏具制作

剧装戏具制作技艺,是苏州一门独特的手工技艺。

苏州剧装戏具每个品种的工艺均各具特点,迄今仍用一件一制的方式手工制作。苏州剧装戏具制作门类齐全、品种丰富、图案独特、色彩雅丽,工艺细致、制作精良。全国仅有苏州能胜任戏衣、盔帽、靴鞋、刀枪、口面、头饰六大类一千余品种的制作。

2006年5月,剧装戏具制作技艺被列入国家级首批“非遗”名录。

自小耳濡目染传统技艺

“苏州剧装戏具制作技艺是工艺美术里的一个独特门类,它的产品面向的是戏曲演艺团体。它是苏州传统文化的一个组成部分。”“苏州是剧装戏具制作的发源地,这个行当有文字记载的历史有500多年,它是和昆曲相伴而生的。而且戏剧服装又和丝绸、刺绣有着千丝万缕的联系,历史上苏绣曾有超过半数的市场面向剧装戏具,这也是苏绣能成为四大名绣之首的重要因素之一……”说起苏州剧装戏具制作技艺的历史和价值,李荣森十分自豪。

李荣森的剧装戏具制作技艺,是从祖父、父亲那儿传下来的。从小的家庭熏陶,让李荣森对这门手工技艺有着独特的感情,在父亲的带领下,他也渐渐入了门。1979年,24岁的李荣森知青返城,回到了苏州。“苏州工艺美术局听说我祖上有这个手艺,就被安排到了剧装戏具厂,跟我父亲还有其他师傅学习传承这项技艺。”

上世纪70年代末戏剧恢复演出,剧装戏具迎来了发展的春天。凭着满腔热忱,李荣森技艺日臻成熟,他的努力和付出获得大家的认可,渐渐地从一线员工成长为技术研究室主任、副厂长……

让传统技艺重放光彩

进入上世纪90年代以后,戏剧文化演艺活动受到了现代文化多元化的冲击,从“主流”文化后退到“边缘”,剧装戏具的需求也开始萎缩,苏州剧装戏具厂的经营情况也每况愈下。上世纪末、本世纪初,工厂改制为股份合作制公司,李荣森成了公司的董事长,挑起了沉甸甸的担子。为了企业生存发展,他在面向剧团、舞台的同时,还拓展了电影、电视剧方面的业务,制作的服饰,出现在了张纪中的《射雕英雄传》、尤小刚的《孝庄秘史》中,连2008年北京奥运会开幕式的太极表演服饰也是由公司设计生产,其业务还拓展到日本、韩国的影视机构等海外市场。

这么多年来,无论是作为技术人员还是企业管理者,李荣森都对剧装戏具技艺的传承割舍不下。作为剧装戏具制作技艺国家级“非遗”传承人,李荣森不光自己带徒授艺,还在公司制定了带徒措施,鼓励在职的老师傅传承技艺。近年来,他积极搜集资料,努力记录研究苏州剧装戏具的历史,与人合作编著了《中国传统戏衣》等书。他还是中国戏剧学院的客座教授。他还动足脑筋,吸引年轻人的关注和加盟,在他的努力下,企业的一百多名职工的平均年龄已由50岁降至40岁以下。“500年的技艺,如果在我们这一代消亡,真是罪莫大焉,一定要传承、发展好它。”李荣森坚定地说。